LEDメリット

LEDの恩恵・メリット

| 紫外線が少ない | 超省エネ | 長寿命 | 細かな調光 |

| 小型化 | 防水加工の容易さ | 高輝度 | オンオフ繰り返しに強い |

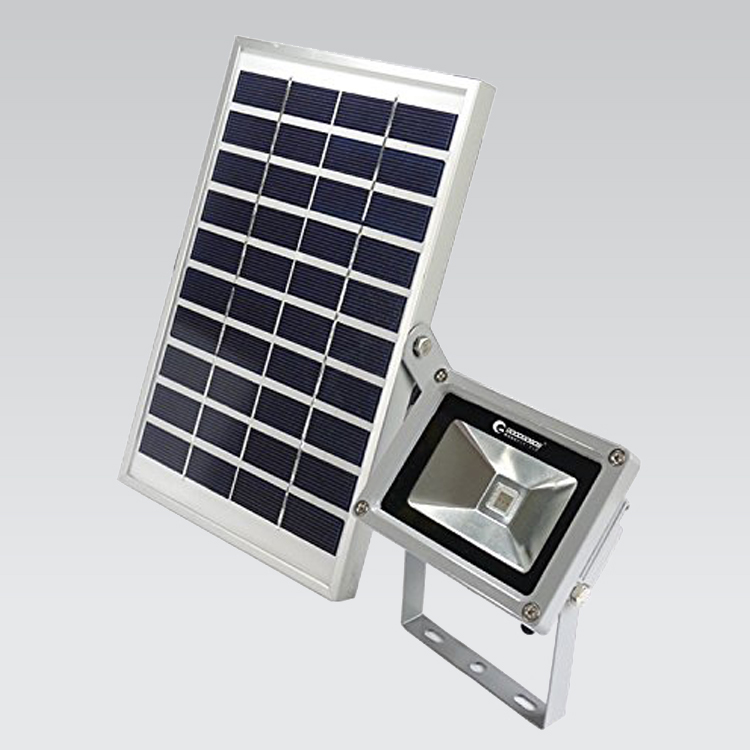

| CO2の削減 | 熱くなりにくい | 高寿命だから高所への仕様に最適 | ソーラーによる究極省エネ |

| 瞬間点灯 | DC電源だからカー用品にも最適 | ||

高照度、省電力、長寿命のLED照明でコスト削減をお手伝いします。コスト削減効果に加え、環境にやさしいLED照明の導入をぜひご検討ください。

くらしを便利にするあかり

毎日にグッドグッズのLED商品で使うだから、光や省エネはもちろん、使いやすさにもこだわり。

紫外線が少ない

赤外線や紫外線の放出量が少ないLED照明は紫外線による虫の飛来も軽減されますので虫の死骸や糞害対策としても有効です。

超省エネ·長寿命

寿命の面からみると、約1,000時間である白熱電球に対して、LED電球は20,000~40,000時間。

高輝度 瞬間点灯

LED照明は輝度が高いため、光源を直視して使用する信号機などに向いてます。照明は点灯した瞬間に100%点灯となります。

CO2の削減

40形蛍光灯の場合、LED照明化により、およそ60%のCO2排出量の削減が可能となります。

くらしを豊かにするあかり

くらしと屋外照明や作業生活を豊かにするあかり。

工場·倉庫

工場·倉庫や体育館などハイパワーな明るさが必要な場所に適した器具です。

オフィス·商業施設

オフィス、飲食店、斎場、ホテル、駅、スポーツ施設などの環境にLED照明を導入したの節電しながらよりよい環境作り!

公共施設

医療機関や福祉施設、研究機関、学校、学習塾などの環境にLED照明を導入したのは活躍します。

その他

導入後の平均で約30%の電気代削減!

LED デメリット

・高温に弱く長時間高温にさらされると寿命が縮む可能性がある。(気温程度なら問題はありません。)

・価格が高い。イニシャルコストがかかる。

・発光部品よりも電子部品が大きく故障に影響を及ぼす可能性がある。

・点灯時の発熱が少ないので雪がレンズについた場合融けにくい。

・製造過程で色温度(見た目の光の色)にばらつきが生じやすい。

※40000時間と言われている寿命は、各メーカーとも発光部分のことを言っており照明機器自身の寿命ではないことに注意をしたいと思います。

LEDの特性

LED投光器全般

ソーラーライト

ソーラー式人感センサーライト

ポータブル電源

- Qa 手元にある電化製品に対応できるの?

- Qa 医療機器にも使える?

- Qa 出力は純正弦波?

- Qa 蓄電した電量は何時間ぐらい使用できる?

- Qa AC100V充電or車からの充電と太陽光パネル充電は同時接続できる?

- Qa 他のMC4接続のソーラーパネルは適用できるの?

- Qa ソーラーパネルは他社さんのポータブル電源に適用できるの?

- Qa 容量(Wh)が表示されてるが、使用できる容量は何%?

- Qa 周波数の切り替え機能がある?

- Qa フル充電してから完全に電源を切り、保管する際にはどのくらいのペースで充電する事をおすすめしてますか?

- Qa 使用環境はどれぐらいの温度まで耐えられる?

- Qa ファンはどのような状況になったら回る?

- Qa 充電中・出力中はどれぐらいまで温度が上がる?

- Qa 本体の保護は、どのような種類・機能がある?

- Qa ポータブル電源から充電に係る時間と、使用可能時間の求め方

- Qa ソーラーパネルでポータブル電源を充電する所要時間の計算方法

- Qa ソーラーパネルを利用してポータブル電源へ充電する際の注意事項

ポータブルバッテリー

充電式ライト

ソーラーパネル

LED照明のノイズに関して

リチウム電池について

インバーター関連

- Qa:待機電力は何ワットでしょうか。

- Qa:無負荷電流は何Aでしょうか。

- Qa:付属されている配線はどんな規格ですか?

- Qa:付属されているヒューズは何Aでしょうか?

- Qa:インバーターの変換効率は?

- Qa:インバーターの歪率は?

- Qa:パワーセーブ復帰時間はどのぐらいでしょうか。

- Qa:冷却ファンは何度ぐらいで稼働しますか?

- Qa:家電製品の消費電力はどの範囲内であれば、適用できるでしょうか。

- Qa:インバーターを接続する時、入力側のバッテリー容量はどれぐらいでいいですか。

- Qa:入力側にバッテリーを繋げると、一瞬火花が散りました。不良品ですか?

- Qa:「ジージー」という音が聞こえて、緑色ランプが高速点滅状態になり、電化製品への出力が不安定です。

- Qa:警告音とともに赤ランプが点灯し、電源が勝手に切れてしまった。

- Qa:警告音も無く、ランプも点灯しない。

- Qa:インバーターの指示ランプは赤と緑が点灯し、【ビービー】という警告音が鳴り、接続した電気製品が動かない。

- Qa:インバーターの指示ランプは緑が点灯し、AC出力はあるが警告音が鳴り続けている。

- Qa:インバーターの指示ランプは赤と緑が点灯し、警告音は鳴らず、AC出力が出力されない。

乾電池(かんでんち)は、電解液を固体に染み込ませて担持させ、扱いやすくした一次電池である。

|

円筒型電池の規格比較 |

||||||

|

中国 |

日本 |

アメリカ |

サイズ/ mm |

品種 |

備考 |

|

|

直径 |

高さ |

|||||

|

1号 |

単1形 |

D |

32.2 - 34.2 |

59.5 - 61.5 |

乾電池 |

※中国で電池の数え方は~节です。 |

|

3号 |

単2形 |

C |

24.7 - 26.2 |

48.5 - 50.0 |

||

|

5号 |

単3形 |

AA |

13.5 - 14.5 |

49.0 - 50.5 |

||

|

7号 |

単4形 |

AAA |

9.5 - 10.5 |

42.5 - 44.5 |

||

|

8号 |

単5形 |

N |

10.7 - 12.0 |

28.0 - 30.2 |

||

|

9号 |

単6形 |

AAAA |

7.7 - 8.3 |

41.5 - 42.5 |

||

|

9V |

9V形 |

9V |

15.5 - 17.5 |

46.5 - 48.5 |

||

|

18650 |

18650型リチウムイオンバッテリー |

18650 Li-ion Battery |

18 |

65.0-69.0 |

リチウムイオン二次電池 |

CR123A×2本サイズ |

|

※乾電池(かんでんち)は、電解液を固体に染み込ませて担持させ、扱いやすくした一次電池である。 |

||||||

| リチウムイオン電池の分類 | |

| 形状による分類 | 円筒型 角型(鉄缶、アルミ缶) ラミネート型 |

| 正極材料による分類 | コバルト系 マンガン系 ニッケル系複合材料 |

| 負極材料による分類 | グラファイト系 コークス系 |

リチウムイオン電池のサイズ

| 標準的サイズ | 備考 | |

| 円筒型 | 18650 18500 17670 14650 14500 | ※円筒型リチウムイオン二次電池の規格(サイズ)は、直径(mm単位で2桁)+ 長さ(0.1 mm単位で3桁)の計5桁の数字で表される。 |

| 角型 | フットプリント34×50 30×48 厚さ3mm台~10mm台 | ※型リチウムイオン電池の寸法表記はメーカーによって異なっています。もともと「幅 + 厚さ + 高さ (全てmm単位)」という動きがあったのですが、大手メーカーがすでに「厚さ(0.1mm単位) + 幅(mm単位) + 高さ(mm単位)」で表記していたこともあり、統一には到りませんでした。最近は後者の表記が多いようです。例えば「383450」は厚さ3.8mm、フットプリント(幅×高さ)が34mm×50mmです。角型のサイズはメーカー各社の製造品目を知らないと、読解不能です。 |

| ラミネート型 | ラミネート形は角型に準じます。 | |

バッテリー用語集

| 読み方 | 説明 | |

| 液漏れ(漏液) | えきもれ(ろうえき) | 電池が過放電状態になると、ガスによる内圧上昇が生じる。この際危険を回避するためのガス排出弁が作動し、ガスとともに電解液が漏れる現象。 |

| 円筒型 | えんとうけい | リチウムイオン電池の種類。(他に角型、ラミネート型がある。)円筒型はもっとも低コスト、かつ同体積では最も高容量で外形の寸法も安定している。ただし多数のセルを組み合わせた場合には隙間ができ、密度が小さくなる。円筒型はすべて鉄缶。 |

| 温度ヒューズ | おんどひゅーず | 機器内の温度を感知し、一定温度に達した際に回路を遮断する安全装置。遮断後は復帰しない。 |

| 化学電池 | かがくでんち | 化学反応によるエネルギーを、電気エネルギーに変換する電池。ほとんどの電池(一次電池、二次電池、燃料電池)がこれにあたる。 |

| 過充電 | かじゅうでん | 満充電状態を越えて充電されること。必要以上の過充電を行うと、電池に悪影響を及ぼす。 |

| ガス排出弁 | がすはいしゅつべん | 高温状態など急激な内圧上昇が生じた際、ガス排出弁が圧力を開放し危険を回避する。安全弁ともいう。 |

| 過電圧 | かでんあつ | 電気化学反応において、正極と負極の電位が平衡にあるとき(平衡電極電位)と比べて、余分に電位がかかっている状態をいう。 |

| 過放電 | かほうでん | 規定の終止電圧を下回って放電すること。 |

| 急速充電 | きゅうそくじゅうでん | 大電流を流すことにより短時間で充電すること。 |

| 組電池 | くみでんち | 単電池をニッケル板で複数接続し、熱収縮チューブでパックされたもの。パック電池ともいう。 |

| 公称電圧 | こうしょうでんあつ | メーカーが規定した目安となる電圧。 |

| 公称容量 | こうしょうようりょう | メーカーが規定した目安となる容量。 |

| コネクタ | こねくた | 複数の配線を接続するための電気部品。 |

| サイクル使用 | さいくるしよう | 充電と放電を繰り返して使用すること。一度充電して放電するまでを1サイクルという。 |

| サイクル特性 | さいくるとくせい | 充放電の繰り返しにより、電池容量が低下する特性。1C 充電と1C 放電を繰り返したときの容量値の推移をみる。 |

| 作動電圧 | さどうでんあつ | 実使用時(負荷をかけた状態)の電圧のこと。 |

| 自己放電 | じこほうでん | 電池内部の化学反応により、時間の経過とともに徐々に容量が減少すること。高温の場所に放置しておくと、自己放電は大きくなる。 |

| 終止電圧 | しゅうしでんあつ | 放電を終了させるために規定した電圧。終止電圧を下回ると過放電となる。 |

| スマートバッテリー | すまーとばってりー | インテルとその他電池メーカーが定めた、電池駆動機器、電池パック、充電器間の情報管理に関する規格。スマートバッテリー準拠の電池パックは、満充電容量、現在の充電量、充放電サイクル数などの情報を本体に通信する。 |

| 短絡 | たんらく | 電気回路の二点間を、きわめて低い抵抗値の導線で接続される状態のこと。ショートともいう。 |

| 直列 | ちょくれつ | 正極と負極を接続すること。Series。(⇔並列) |

| 定格電圧 | ていかくでんあつ | 各機器の定められた電圧のこと。 |

| 定格容量 | ていかくようりょう | 規定の電流条件の下、満充電状態から放電終止電圧まで放電させたときに取り出せる電気量のこと。 |

| トリクル充電 | とりくるじゅうでん | 負荷から切り離して微弱な電流を継続的に流し充電しておくこと。急速充電に比べ電池への負荷を軽減できるため、電池寿命を延ばすことができる。 |

| 鉛蓄電池 | なまりちくでんち | 正極に二酸化鉛、負極にスポンジ状の鉛、電解液に希硫酸を用いた二次電池。公称電圧は2.0V。 |

| ニッカド電池(ニッケルカドミウム電池) | にっかどでんち(にっけるかどみうむでんち) | 正極に水酸化ニッケル、負極に水酸化カドミウム、電解液に水酸化カリウム水溶液を用いた二次電池。公称電圧は1.2V。 |

| ニッケル水素電池 | にっけるすいそでんち | 正極にオキシ水酸化ニッケル、負極に水素吸蔵合金、電解液に水酸化カリウム水溶液を用いた二次電池。公称電圧は1.2V。 |

| ブレーカ | ぶれーか | 電池が一定温度に達した際、あるいは一定電流値が流れた際に電流を遮断するもの。 |

| 並列 | へいれつ | 正極と正極、あるいは負極と負極を接続すること。Parallel。(⇔直列) |

| 放電終止電圧 | ほうでんしゅうしでんあつ | 放電を終了させるための蓄電池の端子電圧。 |

| 保護回路 | ほごかいろ | 過充電、過放電、過電流、過熱を防止するために、電池パックに組み込まれている回路。 |

| 容量 | ようりょう | 電池がもつ電気量。単位はアンペアアワー(Ah)またはミリアンペアアワー(mAh)で表す。 放電電流(A)×放電時間(h)=容量(Ah) |

| 容量維持率 | ようりょういじりつ | 初期容量に対する再測定時の容量比。容量維持率が高いほど、優れたサイクル特性であるといえる。 |

LED電球 選び方、使い方

「口金のサイズ」「発光色」

「電球の明るさ」「電球の形状」

電球の口金とは

| 電球の口金 | |

| 読み方 | くちがね(クチガネ) |

| 解説 | 電球の根本にある金属の部分のことです。 一般的には「E+数字」で表されます。例)E17、E26など |

| 役割 | ①取付 ②電気を電球に送る |

| 取付方法 | 口金をソケットにねじ込みます |

口金の種類

| 種類 |  |

|

|

|

|

| 一番多いサイズ、主に家庭用のメインの照明(トイレ、洗面所、ブロ場など)に使われているサイズ | 主にミニクリプトン球やシャンデリア球などに使われているサイズ | 珍しい口金サイズ | 珍しい口金サイズ | ハロゲンライトやスポット電球などには広く採用されているサイズ。 | |

| 測り方(参考) | 親指サイズ | 中指サイズ | 小指サイズ |

口金の種類(例)

電球の色

白熱電球もそうですが、LED電球にも光の色が色々あります。

LED電球には温かみのあるオレンジ色のような光の「電球色」と白っぽい光の「昼白色」、自然光のような色「昼光色」などがあります。

| 電球の発光色 | |||

| 発光色 | 電球色 | 昼光色 | 昼白色 |

|

|

|

|

| 解説 | 昔ながらの電球のようなオレンジがかった光色です。 穏やかで暖かい感じでリラックスしたい場所(寝室など)に向いています。 | 昼白色より少し青みがかったクールな感じの光色です。 仕事場や勉強部屋など気持ちを集中させる場所に向いています。 | 太陽光に似たナチュラルな白い光色で自然な明るさです。 リビングやダイニングなど昼間でも人が居る場所に使うといいでしょう。 |

電球の明るさ

白熱電球の場合明るさは消費電力(W)で表されますが、LED電球では明るさはルーメン(lm)の単位で示されます。ルーメンの数値が高いほど光が明るいです。

現在使っている電球と同じくらいの明るさのLED電球を買いたい場合は現在使っている電球に書かれている消費電力をチェックしましょう。

| 一般照明用電球代替表示区分 | |

| 区分 | 定格初光束(lm) |

| 電球20W形相当 | 170lm~ |

| 電球30W形相当 | 325lm~ |

| 電球40W形相当 | 485lm~ |

| 電球50W形相当 | 640lm~ |

| 電球60W形相当 | 810lm~ |

| 電球80W形相当 | 1160lm~ |

| 電球100W形相当 | 1520lm~ |

| 電球150W形相当 | 2400lm~ |

| 電球200W形相当 | 3330lm~ |

| 小型一般照明用電球代替表示区分 | |

| 区分 | 定格初光束(lm) |

| 電球25W形相当 | 230lm~ |

| 電球40W形相当 | 440lm~ |

| 電球50W形相当 | 600lm~ |

| 電球60W形相当 | 760lm~ |

| 電球75W形相当 | 1000lm~ |

| 電球100W形相当 | 1430lm~ |

| ボール電球代替表示区分 | |

| 区分 | 定格初光束(lm) |

| 電球25W形相当 | 180lm~ |

| 電球40W形相当 | 400lm~ |

| 電球60W形相当 | 700lm~ |

| 電球100W形相当 | 1340lm~ |

電球の明るさ(例)

一般照明用電球代替表示区分

小型一般照明用電球代替表示区分

ボール電球代替表示区分

電球の形状

| 一般照明用 | 一般電球タイプ 口金E26 |

| 小形電球タイプ(クリプトン電球)口金E17 | |

| ①ボール電球タイプ | |

| スポット照明用 | ①ビーム電球タイプ(E26) |

| ②ミラー付きハロゲン電球タイプ(E11) | |

| ③ミゼットレフ形 | |

| そのほか | |

電球の形状(例)

一般電球タイプ小形電球タイプ(クリプトン電球)

ボール電球タイプ

| 配光タイプ | 全般配光タイプ | 準全般配光タイプ | 光集タイプ |

| イメージ図 |  |

|

|

Qa 投光器に使用されている電線規格を知りたい。?

電線の断面積は、全て0.75平方ミリとなります。 2芯場合のケーブルは、外径がM8となり、3芯の外径は、M10となります。

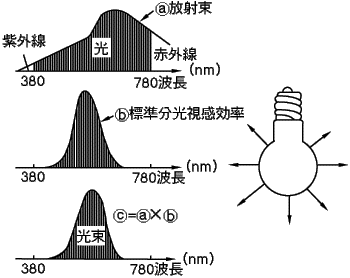

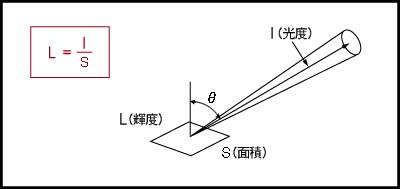

光束とは何でしょうか?

単位時間に光源から出る光の量(記号:F 単位:lm [ルーメン])

光源から発せられる光には様々な電磁波(電磁波:電場と磁場によって作られる空間を伝わる波)が混ざり合っています。この電磁波として伝達されるエネルギーを総称して放射といい、単位時間にある面を通過する放射エネルギー量を放射束といいます。

放射束を目の感度のフィルター(視感度)にかけて見た量を光束といい、【図1】のaに示すような放射束がある場合、光束はaと分光視感効率曲線(比視感度)bを掛けて得られる曲線cで示される面積で表されます。

従って、人の目が光として感じる380nm~780nm(nm [ナノメートル、ナノメータ]:1nm = 1×10-9 m)以外の放射束がいくらあっても光束はゼロとなり、照明としては何の寄与もしないことになります。逆に分光視感効率曲線のピークである555nmでは、光束に寄与する程度は大きくなります。表1に具体的な光束値の例を示します

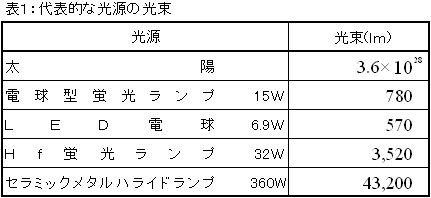

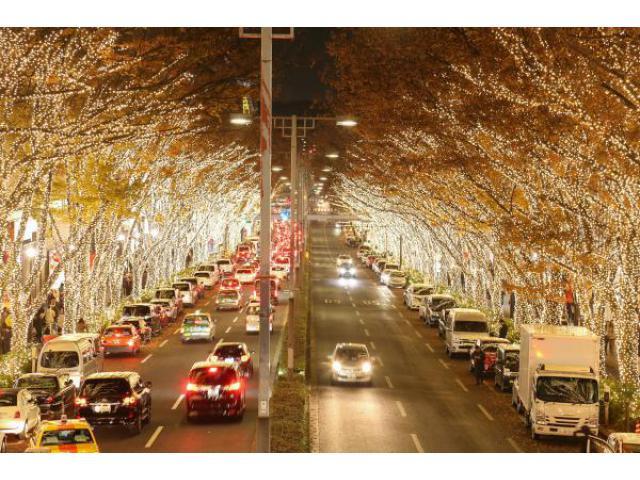

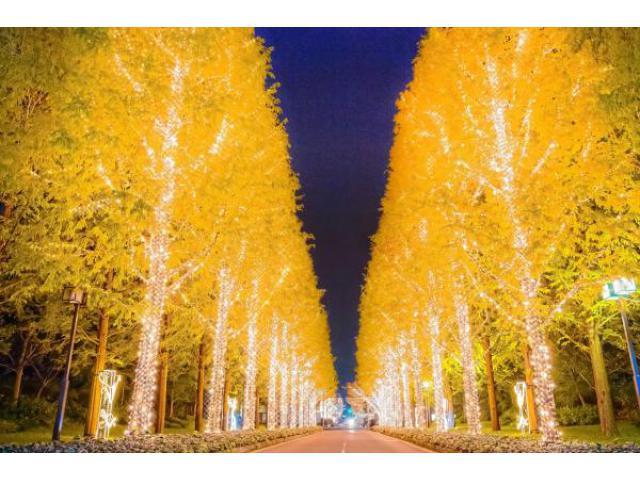

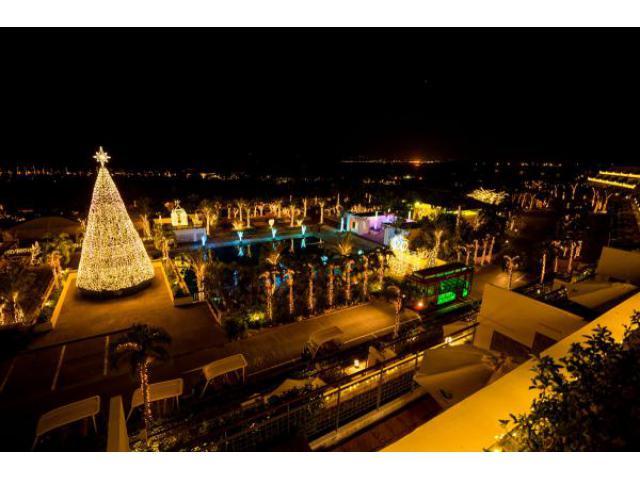

イルミネーションの豆知識~起源と歴史~

イルミネーション(英語:illumination)は電球、発光ダイオード、光ケーブルなどにより淡い光の光源を集め、電飾看板・風景・人物などをかたどり、夜間における風景などを作り出す装飾。電飾とも呼ばれる。

| 100球タイプ: | |

| 発光色:RGBミックス | 発光色:RGBミックス |

| 電球形:ボール型 | 電球形:六角型 |

|

|

| 500球タイプ: 発光色:RGBミックス・青・黄色・白 機能:連結可能、メモリー機能付。 |

|

|

|

イルミネーションの起源:

イルミネーションの始まりは16世紀。宗教革命で知られるドイツの「マルティン・ルター」が考えたとされています。ルターさんは夜、森を歩いていた際に、煌く星が美しくて、見て感動し、木の枝に多くのロウソクを飾ることでその景色を再現しようとしました。という説が有名です。

その後、電球イルミネーションを始めたのは白熱電球を発明したことで有名な「トーマス・アルバ・エジソン」です。エジソンさんは自分の発明品を売るべく、自分の研究所の周りを白熱電球で飾り付けたそうです。

日本でのイルミネーションの歴史とは?

イルミネーションが日本に登場したのは明治時代にさかのぼります。明治時代には、大阪や東京の勧業博覧会でも盛大なイルミネーションが飾られました。

明治時代に輸入品を扱う明治屋が銀座に進出したとき、毎年イルミネーションを飾りました。これが年々豪華になっていくということで、1905年(明治38年)の新聞にも載り、広く世間に知れ渡ったんだそうです。

現代のイルミネーション

昔は、イルミネーションといえばクリスマスシーズンに行われるイメージでしたが、近年ではLEDの普及により、様々な場所で一年中楽しめるようになってきました。

また、近年注目を集めているのが「プロジェクションマッピング」。

プロジェクタを使って、建物や空間に映像を投影する技術で、CGの映像を映写機のようなもので写し出すイルミネーションです。映像の動きや変化、さらには音楽も融合することで圧倒的な迫力となります。

国内人気のイルミネーション・イベント(2017年)

| 都道府県 | 都市 | 名称 | Home page | 期間 | 画像 |

| 大阪府 | 茨木市 | いばらき竹灯籠 ~和(にっぽん) | http://ibarakitaketourou.c | 2017年12月9日 |  |

| 北海道 | 札幌市 | さっぽろホワイトイルミネーション | http://white-illumination.jp | 11月中旬〜2月中旬 |  |

| 宮城県 | 石巻市 | サン・ファン・イルミネーションツリー | http://www.santjuan.or.jp | 12月上旬~1月上旬 |  |

| 福島県 | 福島市 | 光のしずくイルミネーション | http://www.hikarinosizuk | 12月上旬~1月下旬 |  |

| 東京都 | 渋谷区 | Epson presents表参道イルミネーション | http://omotesando.or.jp/il | 11月下旬~12月下旬 |  |

| 神奈川県 | 横浜市 | 帆船日本丸クリスマスイルミネーション | http://www.nippon-maru.or.jp/ | 12月3日~25日 |  |

| 千葉県 | 富津市 | マザー牧場イルミネーション | http://www.motherfarm.c | 10月21日~2月25日 |  |

| 埼玉県 | 宮代町 | 東武動物公園 ウィンターイルミネーション | http://www.tobuzoo.com/ | 10月28日~2月12日 |  |

| 群馬県 | 前橋市 | シャロンゴスペルチャーチ前橋 イルミネーション | http://www.swanweb.co.jp | 11月1日~2月14日 |  |

| 栃木県 | 足利市 | 光の花の庭 | http://www.ashikaga | 10月21日~2月4日 |  |

| 新潟県 | 長岡市 | 国営越後丘陵公園 ウインターイルミネーション | http://echigo-park.jp/ | 12月2日~3日、 9日~10日、 16日~25日 |

|

| 長野県 | 軽井沢町 | クリスマスタウン軽井沢 | http://www.hoshino-area | 11月18日~12月25 |  |

| 山梨県 | 北杜市 | 八ヶ岳クリスマスタウン | http://risonare.com/yatsugatake/ | 12月1日~25日 |  |

| 石川県 | 輪島市 | あぜのきらめき | http://wajimaonsen.com/ | 10月8日~3月11日 |  |

| 岐阜県 | 各務原市 | 学びの森イルミネーション | 12月上旬~1月下旬 | ||

| 三重県 | 桑名市 | なばなの里イルミネーション | http://www.nagashima-onsen.co.jp/ | 10月14日~5月6日 |  |

| 京都府 | 京都市 | ROHM ILLUMINATION | http://www.rohm.co.jp/w | 11月24日~12月25 |  |

| 兵庫県 | 神戸市 | 神戸イルミナージュ | http://www.illuminagegro | 1月11日~2月12日 |  |

| 山口県 | 宇部市 | TOKIWAファンタジア | https://www.tokiwapark.jp | 11月19日~1月14日 |  |

| 山口県 | 周南市 | 周南冬のツリーまつり | http://www.tokuyama-cci | 11月2日~1月5日 |  |

| 長崎県 | 佐世保市 | ハウステンボス 光の王国 | http://www.huistenbosch.co.jp/event/ | 11月3日~5月6日 |  |

| 宮崎県 | 宮崎市 | イルミネーション・フラワー・ガーデン | http://www.florante.or.jp/ | 12月1日~1月8日 |  |

| 沖縄県 | 名護市 | スターダストファンタジア2017-2018 | https://www.kanucha.jp/feature/stafan | 11月1日~2月28日 |  |

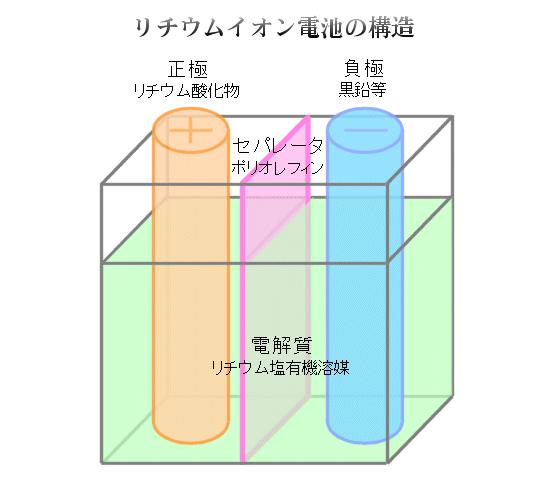

リチウムイオン電池の紹介

リチウムイオン電池は、正極にリチウム金属酸化物、負極に炭素を用いた電池で、小型軽量かつ、メモリー効果による悪影響がない高性能電池のひとつである。リチウムイオン電池はリチウム電池と違い、使い捨てではなく充電ができる電池であるため「リチウムイオン二次電池」とも呼ばれる。

利点:

・鉛蓄電池やニッケルカドミウム電池のように、環境負荷の大きな材料を用いていないのも利点のひとつである。

・正極のリチウム金属化合物と、負極の炭素をセパレーターを介して積層し、電解質を充填した構造となっており、他の電池と比較して「高電圧を維持できる」という利点がある。

使用範囲:

リチウムイオン電池はエネルギー密度が高く、容易に高電圧を得られるため、携帯電話やスマートフォン、ノートパソコンの内蔵電池として多用されている。リチウムイオン電池の定格電圧は3.6V程度であり、小型ながら乾電池と比べて大容量かつ長寿命のため、携帯電話やスマートフォン、ノートPCといった持ち運びを行う電気機器の搭載バッテリーとして広く使用されている。

「寿命低下」の原因:リチウムイオン電池は長寿命かつ大出力という利点がある高性能な電池だが、使い方によって寿命が短くなる。

過放電による電池性能の劣化

電池は過放電に弱い。電池の残量がなくなると、それ以上の放電を避けるため「残量0%」といった表示をして電気機器を停止させる。放電した電池を継続利用すると、最低限必要な電圧を下回る「深放電状態」となり、セルの劣化が著しく進行し回復不能となる。

過剰に放電された電池は破損状態となり再度充電するのは難しい。利用不能となるので、放電のし過ぎに注意が必要である。

最低電圧が2.8V程度となった時点で、電池の放電を停止するよう保護装置が組み込まれており、通常の使い方であれば過放電状態にはならない。放電された状態で長期間放置しての自然放電や、組み合わせ電池の一部セルが過放電となる事例があるが、過放電状態となったセルは再充電が不能となり、システム全体の電池容量が低下したり、異常発熱や発火につながるおそれがある。

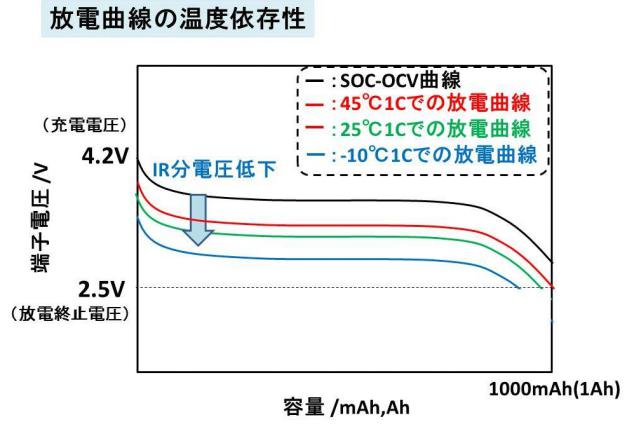

電池における温度範囲とは?【リチウムイオン電池の動作温度範囲】

リチウムイオン電池では、高温時や低温時などの通常使用するときの温度より、大きく外れた状況下では性能が劣化しやすい特性があります。

リチウムイオン電池では、高温下で電池の内部抵抗が低下し、 低温下で内部抵抗があがる傾向にあります。そのため、「高温での容量劣化や内部抵抗が進みず、かつ電池が爆発などの危険な状態」や「低温時に出力が下がりすぎないことや低温での急速充電時におこる電析という現象がおき、電池の容量や出力が大きく劣化」にならないようにするための電池の動作温度範囲の上限値と下限値が設定されています。

一般的には、リチウムイオン電池の動作温度範囲は約-20~60°程であるケースが多いです。

リチウムイオン電池の低温特性とは

・寒いほど容量が下がる

・寒いほど内部抵抗は上がり、出力・作動電圧は下がる

・低温時急速充電を行うとリチウム金属の電析が起こり急激な劣化が起こる場合がある

内部抵抗が上がると電池を放電できる限界電圧である放電終止電圧にあたりやすくなり、結果として低温時は容量が低下します。

※温度低下がリチウムイオン電池の性能を一時的に低下させる場合、温度が上がれば,正常なバッテリーであれば容量は回復します。

※リチウムイオン電池における高温下での容量の劣化は主に元に戻すことができません

(下に低温時に容量が劣化するメカニズムを表した図を示します。)

高温環境での利用・保管による劣化

リチウムイオン電池は周囲温度25℃を基準にしている。持ち運びを前提としている電気機器に搭載されたリチウムイオン電池は、熱せられた自動車内、入浴中の利用、直射日光にさらされる場所への放置など、過酷な温度環境に晒されることも珍しくなく、温度上昇による寿命の劣化が懸念される。

リチウムイオン電池の最高許容周囲温度は「45℃」と規定されている。日本国内の一般的な環境であれば45℃以上の周囲温度になることは考えられないが、直射日光の当たる自動車内への放置、入浴中の利用を想定すると、45℃を超過した危険温度になり得る。

電池の温度上昇は寿命の低下だけでなく、本体の電子回路や内部配線の絶縁劣化を引き起こす原因となり、異常発熱による発煙や発火、本体の変形などの不具合につながる。

高温条件では電池は著しい性能劣化を引き起こす。これらの影響により一般的に「500回」といわれる充電サイクル回数に至る前に、電池が寿命となる事例も多い。保管方法と利用環境には十分な注意が必要である。

電池が完全に放電すると致命的な損傷を与えるため、長期間に渡って購入されず充電されないことがあっても、完全放電を避けるため半分程度の充電は確保されている。

満充電状態での保存は、リチウムイオン電池の劣化を早める原因となる。「満充電となっている期間を短く」という使い方ができれば、同じ電池をより長期間に渡って使用できる。

電池を長期間使用していない場合だけでなく、リチウムイオン電池を使用している際も同様である。常に充電器にコンセントを接続した状態にするなど、浅い充電を繰り返しての満充電状態が継続すると、電池の寿命に悪影響を及ぼす。

概要

懐中電灯は、反射鏡やレンズにより光束を集中させ、少ないエネルギーで十分な照度が得られるようすることで携帯が可能なサイズになった照明である。用途は夜間もしくは暗所においての光源であり、災害時などにも威力を発揮する。対象となるものを明るく照らし出すものと、ランタンのように周囲を明るく照らすために利用されるものがあり、以下に述べる光源の種類によって性質が異なる。

従来は光源に豆電球を用いたものが多かったが、近年は消費電力が小さく素子の寿命も長い高輝度LEDを用いた製品も見かけるようになった。これらは光源が点であることから、特定の方向を明るく照らす用途に向く。一方で面的な光源である蛍光灯やエレクトロルミネセンスを利用したものは、周辺を明るく照らす用途に向く。

人力発電のLEDライト

ハンドルを手回しして充電する。

多くは乾電池を電源としているが、非常用にと普段余り顧みずに放置していると液漏れや自然放電によって、いざという時に使用できない可能性がある。また、非常時には乾電池の入手が困難な場合もあるため、太陽電池や手動の発電機で内蔵した蓄電池を充電する機種もある。 特殊用途として、天体観測で眼が電灯の明るさに慣れて、暗視に必要な視紅素が失われることで暗い星が見えなくなるのを防ぐため、赤色光を発する天体観測用の補助照明がある。また、シュアファイアやストリームライトといったブランドでは軍や警察向けの懐中電灯も発売しており、これらの製品は単に暗がりを照らすだけでなく、高い照度で敵を眩惑させる目的もある。これら軍・警察用を想定した製品は頑強に作られており、鈍器(警棒の類)として使用されるものも存在する。

有名な懐中電灯のブランドとしてはマグライトが挙げられる。他にも総合家電メーカーから多様な製品も発売されているほか、大小様々なメーカーからも発売されており、家電量販店やホームセンター、アウトドア用品店をはじめ、安価なものは100円ショップやコンビニエンスストアでも販売されている。 また、被災時に役立つようラジオ放送が受信できるものや、テレビ受像機が内蔵されているものもある。小型のものでは防犯ブザーと一体化している製品も見られる。

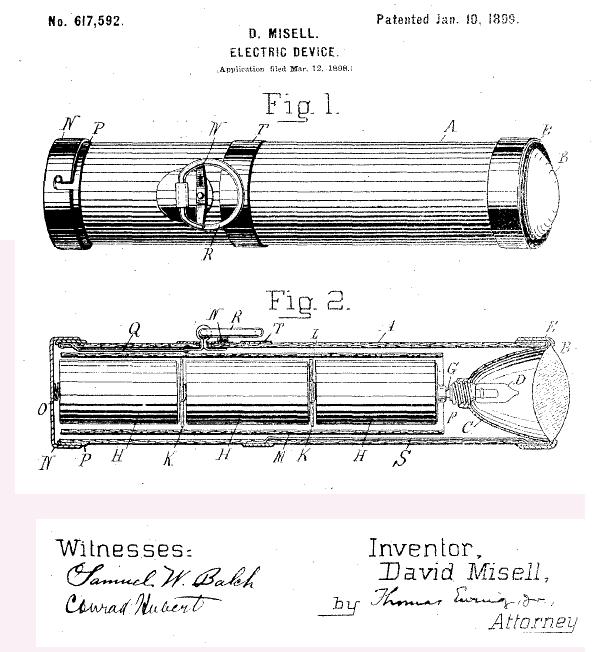

歴史

1896年に最初の乾電池が発明され、それまでの液体を利用した電池に比べて持ち運びの安全性が増したことが懐中電灯開発の背景にある。 1899年1月10日、アメリカン・エレクトリカル・ノベルティ・アンド・マニファクチャリング・カンパニー(現在のエナジャイザー。「エバレディ」ブランドの乾電池で知られる)がイギリスの発明家のデヴィッド・ミゼルから特許(U.S. Patent No. 617,592 1898年3月12日)を取得した。

ミゼルの発明品は今日の懐中電灯であり、紙製の円筒の中に乾電池を収め、その終端に電球と真鍮製の反射板を収めたものだった。同社は開発した懐中電灯をニューヨーク市警に寄付し好意的な反応を得た。

当初の懐中電灯はマンガン乾電池を使用していたが、安定した電力を供給することが難しく、電流を時々切って休ませないと稼動させ続けることができなかった。しかも電球はエネルギー効率の悪い炭素性フィラメントを用いた電球だったため、短い間隔で電流を切って休ませなければならなかった。こうしたことから初期の懐中電灯は短い時間にパッと光を浴びせることしかできなかったため、「フラッシュライト」の名で呼ばれるようになった。

|

|

| ミゼルの特許 617,592号 | 1899年製懐中電灯 |

リチウムイオン二次電池の安全性と対策

リチウムイオン二次電池は金属リチウムを用いないため、リチウム二次電池より安全に充放電できるように設計されている。しかし、リチウムイオン二次電池の危険性は、エネルギー密度の高さの裏返しであり本質的な問題でもあるため、電池そのものにも周辺回路にも様々な安全対策が施されている。これらの安全対策は特許公報などにより知ることができる。

こうした対策にもかかわらずノートパソコンや携帯電話において異常過熱や発火などがしばしば報告される。製造工程上の問題が疑われ、大規模な回収に繋がった例もある。具体的な事故例についてはリチウムイオン二次電池の異常発熱問題を参照のこと。

市販形態

利用法によっては発火・爆発する危険性があるため、市販時には複数の安全機構を内蔵した「電池パック」として供給され、マンガン電池やアルカリ電池のように電池セル単体の製品は市販されていない。ラジコン等のホビー用途の電源として、電子的な安全回路を持たない物が市販されているが、高価な専用充放電機での使用を前提としており、強固なケースに収められている。

例外的に、電子部品専門店などでは一般向けに電池セルを販売しているが、保護回路や短絡防止策を講じないで使用することは危険を伴う。また、ユーザーが電池パックを分解することは非常に危険である。

日本国内のウェブショップでは日本製と海外製の電子的な安全回路を内蔵した製品と電子的な安全回路を持たない製品が市販されている。主に18650/17650/14500/10440等が電池セル単体で、入手が可能である。

構造上の対策

内部短絡などで温度が上がり、内圧が上昇した場合には電流遮断機能付き安全弁を内蔵することで爆発を予防している。この安全弁は正極の凸部にあり、一定以上の圧力がかかるとガスを外部に放出する。また、円筒形電池のトップカバーには、温度上昇により内部抵抗が増大するPTC素子が内蔵されており、温度上昇が起こった際には電流を電気的に遮断する構造になっている。

- その他に、

- ・電池素子の中心にステンレス製のピンを入れて缶の折り曲げに対する強度を高める

- ・電極のタブその物やタブ取り付け部に絶縁テープを貼りタブのエッジからの内部短絡を防止する

- ・電極の巻き始め・巻き終り部全体に絶縁テープを貼りデンドライトの発生を抑制する(デンドライト形成には、リチウム金属だけでなく、アルミ箔などに含まれる不純物の亜鉛などの析出が原因となることもある)

- ・微小セラミック粉を電極やセパレータの一部あるいはほぼ全域に塗布し絶縁層の強度を上げる。 などの様々な方法を用いてメーカーは安全性の確保に努めている。

保護回路

充電電圧の過充電制御は充電器だけでなく、電池パックにも制御回路を備えて管理している。また、過放電に対しては電池パック内の制御回路により、過放電状態にいたる前に出力を遮断する。

使用上の注意

長持ちさせるために留意すると良い点を記す。

- ・高温での使用・保管は劣化が早く進み、電池に回復不能な損傷を与えるため、充電しながら使用をしたり、温度の高い場所に放置する事は良くない。ラップトップPCなども放熱に気を付ける。

- ・高いセル電圧は劣化を招くので、満充電の状態で長期間放置すると容量が減る。携帯電話やラップトップPCの一部には満充電を防ぐ設定ができるものもあるため、その設定を利用する。

- ・安全上の為、リチウム電池交換式ライト(例:ソーラーライト電池交換式TYHシリーズ)は必ず定期的に(目安1年半ほど)搭載のリチウム電池を交換してください。

リチウムイオン電池の設計寿命の繰り返し回数500回を超過した場合は、リチウム電池自体の保護装置機能が低下し、充放電の各機能が設計基準値より下回る懸念性がございますので継続的なご使用をお勧めしません。

設計寿命より大幅に上回るご使用や不適切なご使用方法等によるいかなる事故が発生した場合は、弊社が責任を負わないものとします。 - ・1C以上での急速充電は負担をかけるので避ける。急速充電は通常の充電に比べて効率が落ちるため、その分熱が発生する。

- ・SoC(State of Charge)が低い間の急速充電はあまり寿命には影響しないが、充電が進むにつれ充電の速度を落とさなければ寿命が縮む。Appleの充電方式では80%までを急速充電し、その後は充電の速度を落としている。

- ・放電深度(DoD; Depth of Discharge)を低くする。例えば、完全放電(0%)と完全充電(100%)とのように使用するのではなく、25%から75%の間で使用する。ただし、ときどき完全放電と満充電のサイクルを行い、バッテリーの容量を制御回路に記憶させる。

- ・長期間使用しないときは、ときどき充電して過放電に陥らないようにし、低湿度かつ低温で保存する。Appleによれば、50%での保管が推奨される。

LEDの安全規格

CEマーキングとEU指令

CEマーキングは、製品がEU(欧州連合)のEC指令に適合していることを示すマークで、EU域内での自由な流通を可能にします。

CEマーク

| 低電圧指令 | AC50~1000V、DC75~1500Vの電源範囲で駆動する機器に適用されます。 |

|---|---|

| EMC指令 | 電磁波による外部干渉の防止と外部影響への耐性を求める指令です。 |

| 機械指令 | 市場に出荷される安全部品に関して、機械類の安全確保を目的とする指令です。 |

RoHS指令とWEEE指令

RoHS指令は、電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用を制限するEUの規制です(2006年施行)。

また、WEEE指令は、使用済み電気・電子機器のリサイクルを義務化したもので、RoHSと密接に関連しています。

| RoHS規制の6物質 | |

|---|---|

| 鉛(Pb)・水銀(Hg)・カドミウム(Cd)・六価クロム(Cr)・PBB・PBDE | |

| 許容濃度 | カドミウム:75ppm、その他:1000ppm |

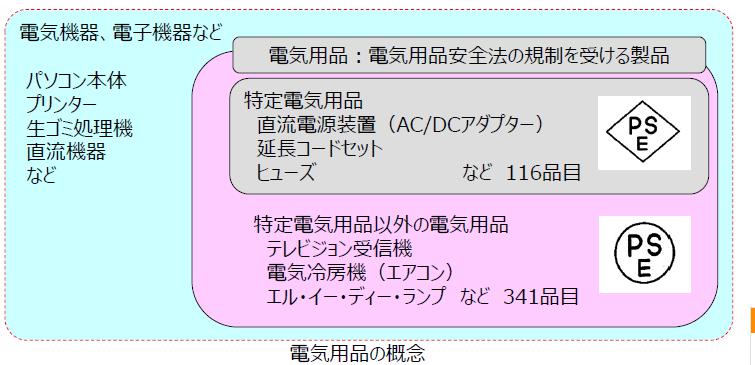

PSEマーク(電気用品安全法)

電気用品安全法は、日本国内において約450品目の電気用品の製造・販売を規制し、その安全性を確保するための法律です。適合製品にはPSEマークが表示されます。

JIS(日本工業規格)

JISは日本の国家規格で、工業製品や情報処理、測定方法などの標準を定めています。

- 経済・社会活動の利便性の確保(互換性など)

- 生産効率の向上(品種削減・量産化)

- 公正性の確保(消費者利益・取引簡素化)

- 技術進歩の促進(新技術開発・普及)

- 安全や健康の保持

- 環境の保全

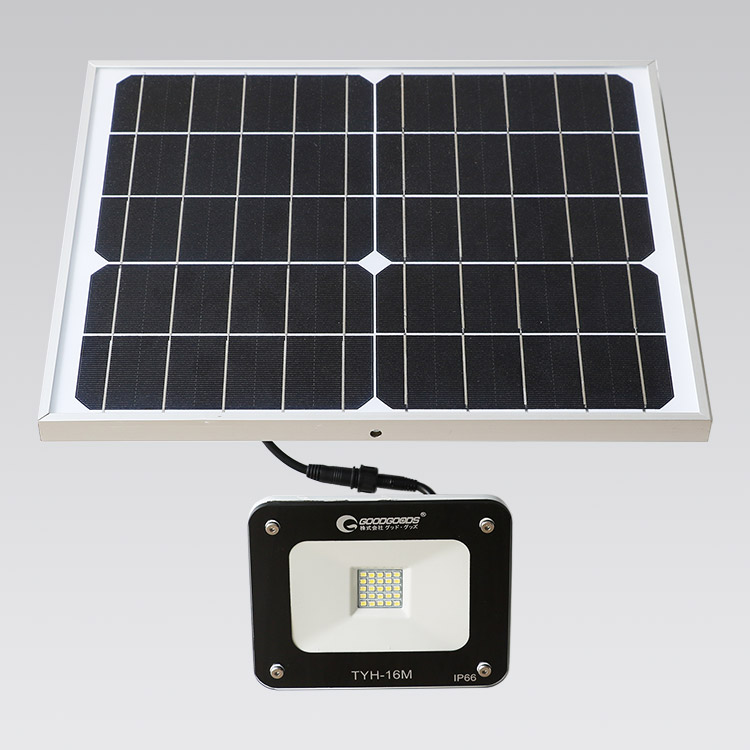

ソーラーパネルの基礎知識

① ソーラーパネルとは?

太陽の光を電気に変える装置で、家庭で使えば電気代の節約になります。

② 発電の条件

- 晴れ:最も発電効率が良い

- 曇り:発電量は晴れの半分以下になることも

- 時間帯:朝6時〜夕方18時、特に11〜13時が発電ピーク

③ パネルの種類と特徴

代表的な太陽光パネルの違いを簡単にまとめました。

| 種類 | 価格 | 効率(目安) | 耐久性 | おすすめ |

|---|---|---|---|---|

| 単結晶 | やや高め | 15.5~20% | 高い | 発電効率重視 |

| 多結晶 | やや安め | 15~16.5% | やや劣る | コスト重視 |

| アモルファス | 安い | 10%以下 | △ | 低価格モデル |

| CISなど | 比較的安い | 13~14% | 高い | バランス型 |

④ グッド・グッズ製 多結晶ソーラーパネル一覧(7商品)

電池交換式・4.5V~6.5V / 15W・昼光色または電球色

TYH-20WE 昼光色(6000-6500K) |

TYH-30WA 昼光色(6000-6500K) |

TYH-34DW 電球色(3000K) |

TYH-40WG 昼光色(6500-7000K) |

|

TYH-50WK 昼光色(6500-7000K) |

TYH-G5A 昼光色(6500-7000K) 人感センサー搭載 |

TYH-B2K 電球色(3500K)/昼光色(6500K) タイマー設定可能 |

||

明るさ(ルーメン)について

ランタン選びでまず重視するのがその明るさですね。

明るさの指標に用いる単位はルクスやカンデラなどありますが、最近はルーメンで表記されることが多いです。

ルーメンの定義は理解しようとするとめんどくさいので気になる方のみ調べてください。とりあえずルーメンの値が大きくなれば明るいんだな〜くらいの解釈でOKです。

ただ数値で見ても実際どれくらいなのかわかりにくいので画像で補足しておきます。

|

商品型番:DS-H9E 全光束(明るさ):5lm~200lm |

商品型番:DS-8E-SPK(桜ピンク) / DS-8E-BLK(ブラック) / DS-8E-MGN(ミントグリーン) 全光束(明るさ):10lm~400lm |

|

商品型番:LS40-F 全光束(明るさ):400lm(最大) |

商品型番:SK-D7S 全光束(明るさ):300lm |

コンバーターとは

コンバーター(英語:rectifier)は、電流を一方向にだけ流す(整流)作用を有する素子。交流を直流に変換する素子の総称であり、実際の素子としては、陰極(カソード)と陽極(アノード)の2端子、あるいは、さらに制御端子を加えた3端子のものがある。順変換装置、または整流器ともいう。また、整流器を用いて交流を直流に変換する回路を整流回路(順変換回路)という。

種類

整流器を用いる回路は、低電圧小電流から高電圧大電流まで多岐にわたる。したがって、用いる回路に適した素子を選択する必要がある。整流器としては、以下のものがある。

- ・水銀整流器(エキサイトロン)

- ・熱陰極水銀整流管

- ・亜酸化銅整流器

- ・セレン整流器

- ・ダイオード (シリコン整流器・ゲルマニウム整流器)

- ・二極真空管

また、制御端子を有する整流器として用いられる素子等としては以下のものがある。

- ・水銀整流器(イグナイトロン) (端子の対応 - 陽極:陽極/陰極:水銀陰極/制御端子:点弧子)

- ・熱陰極格子制御放電管(サイラトロン) (端子の対応 - 陽極:陽極/陰極:陰極/制御端子:制御格子

- ・サイリスタ (端子の対応 - 陽極:アノード/陰極:カソード/制御端子:ゲート)

- ・MOSFET (端子の対応 - 陽極:ドレイン/陰極:ソース/制御端子:ゲート)

①交流電源から直流電源を得る

パソコン、テレビ受像機、オーディオ機器などの各種電子機器内の電子回路のほとんどは、直流電源で駆動するように設計されている。商用電源等の交流電源でこれらの回路を動作させるために、整流器により交流電源から直流電源を得る。ノートパソコンなどのACアダプタが代表的な例である。

②高周波プローブ

高周波あるいは無線周波数の電圧を測定するのに、通常の交流電圧計では周波数が高すぎて測定できない。ゲルマニウム・ダイオード等による整流器で直流に変換し、直流電圧計で測定するということが行われる。

③AGC回路

受信機のAGC回路において、低周波増幅器や中間周波増幅器の出力電圧を整流器で直流に近い電圧に変換して、その電圧を元に各増幅器のバイアス量(増幅率)を変化させ、AGC回路を成立させている。

アルミニウム合金の特性と種類、用途について

アルミニウム(Al)は非鉄金属の代表的な材料の一つで、通常は純アルミニウムか、アルミニウム合金として使います。この種類としては、製法から「展伸材」と「鋳物材」に分けることができます。前者の展伸材とは、板材、条、棒、線、管、形材、鍛造品や箔の形状のものを指し、アルミニウムとその合金のほとんどはこの展伸材と言われるものです。また、鋳物材とは砂型、金型にアルミを流し込んで固めた鋳物で、大量生産の場合はダイカストを用いて製造されることも多く、複雑な形状を持つ部品や製品、例えばシリンダヘッドやクランクケース、クラッチハウジング、ピストン、自動車用ミッションケース等で使われます。

数ある材料の中でもアルミニウム合金が選ばれることが多い背景には、この材料の最大の特徴とも言える「軽さ」が挙げられます。比重は約2.7で、これは鉄の3分の1程度しかありません。このことから航空機にも積極的に使われてきました(近年は航空機用途ではチタン合金と強化プラスチックの利用も増加しています)。

またこうした軽量性のほか、鉄鋼材料とはやや異なる性質を示すものの、添加元素を加えて合金にし、熱処理をすることで多様な性質を見せる点も工業用途での利用が多いことの理由と言えます。アルミの場合、熱処理して用いる合金と、非熱処理合金とに分けて考えることもできます。

アルミニウムの持つ機械的性質と特徴

各種アルミニウム合金のもつ性質としては、軽量性のほか比強度の高さや鍛造性、加工性(押し出し性、深絞り性)、耐食性(耐水、耐海水)、装飾性、無毒性、非磁性、真空特性の良さ(ガス放出率が小さいため真空到達性能が高い)、良好な電磁波や熱の反射、リサイクル性が高いなどが挙げられます。

アルミの削り出し等、この材料の加工性の良さは切削加工をはじめ、プレス、ダイカスト製品の生産量の多さが示す通り、折り紙つきです。また、アルミはその材料の表面にAl2O3(酸化アルミニウム)の酸化皮膜を常にまとっており、耐食性についても優れた性質を持ちます。アルマイト処理(陽極酸化処理)でこのAl2O3膜を意図して作り出して耐食性を強化することもできます。

アルミニウムの熱伝導性は高い値を示し、特に純アルミニウムは電気伝導性に優れます。鉄と比べ約3倍の熱伝導率を持つと言われます。低温環境下でも鉄鋼材料のように脆性破壊を起こすことなく使うことができる「低温じん性」も有します。

耐熱性についてはアルミニウムの融点は約660℃で、金属材料としてはかなり低部類になります。実用上、200℃以上では機械的強度が相当低下します。ただし、これは鋳造性がよいことの裏返しでもあり、融点の低さのほか、溶けた状態のアルミニウムも表面がAl2O3の膜が保護されているため、周囲のガスを吸収しにくく、湯流れも良好で鋳造しやすい材料です。

アルミニウムの代表的な物性値

|

アルミニウムの代表的な物性値 |

|

|

融点 |

約660℃ |

|

密度 |

2.7mg/cm3(20℃) |

|

縦弾性係数 |

79kN/mm2 (≒7000kgf/mm2) |

|

横弾性係数 |

26kN/mm2 (≒2600kgf/mm2) |

|

ポアソン比 |

0.33 |

|

線膨張係数 |

24x10-6/℃ |

アルミニウム合金の種類

アルミニウムも、目的とする特性(機械的性質、耐食性、耐水性、耐海水性など)に応じて各種添加元素を加えて幅広い種類の合金として使うことができます。これらは通常「材料記号」で表され、アルミの場合、「展伸材」と「鋳造材」に大別できます。展伸材は、形状として板・条・棒・線・管・鍛造品・箔などがあります。鋳造材は鋳物ですので、その製法から「砂型鋳物」「金型鋳物」「ダイカスト」に分類できます

蛍光灯から直管形LEDランプに交換

蛍光灯と直管形LEDランプについて

蛍光灯(けいこうとう)または蛍光ランプ(fluorescent lamp)、蛍光管(けいこうかん)は、放電で発生する紫外線を蛍光体に当てて可視光線に変換する光源である。

直管形LEDランプは、発光部には半導体(電気を通す導体と、通さない絶縁体の間に位置するもの)が使われており、電気の(+)が動くp型半導体と(-)が動くn型半導体を合わせて通電することで(+)と(-)が衝突し接合面が発光します。

LEDの特徴

LEDに共通しての特徴として以下のものがあげられます。

・省エネ:従来の蛍光灯の約半分の電力消費。ランニングコストの削減が可能

・長寿命:LEDの寿命は約50,000時間。メンテナンス費用の削減が可能。

・波長の違い:紫外線を発生しないため、虫を寄せ付けず、きれいに使用することができます。

・環境にやさしい:水銀を使っていないため、、環境に優しく安全です。

これからの蛍光灯はすべてLEDに変わっていくでしょう。

照明器具について

各メーカから次々に蛍光灯に代わるLED器具が発表されています。

これらの器具を使用することで、今までの蛍光灯に代わって新しいLED照明に変更することが可能です。

すべての器具を新しいものに交換できればベストですが、設備費用が莫大なものになり、現実的には難しい問題です。

それであれば既存の器具を使用して、低コストでLEDを使用できないか。そういった要望は自然と出てきました。

そのため、器具を交換せずに既存の蛍光灯器具を利用しLED化できるランプも多く販売されています。

・既存の照明器具を使用してLED対応する(G13口金に対応したLEDランプに変更する)

・照明器具ごと交換してLED対応する(JEL801規格に準拠した直管型照明器具に変更する。一体型ベースライトに変更する)

LED対応するにはどちらかの方法を選択することになります。

直管形LEDランプには必要ですか?

直管形LEDには「工事不要なタイプ」と「工事必要なタイプ」があります。

既存の蛍光灯照明器具の種類により違います。

●蛍光灯照明器具の種類

大きく分けて以下の3つに分けられます。

・グロースタータ式

・ラピッドスタート式

・インバータ(電子・半導体)式

グロースターター方式の場合、配線工事は不要で、グロー球を外すだけで使えます。

ラピッド式とインバーター式の場合、工事必要です。また、ご使用の際には、必ず安定器を取り外してください。

※照明・LED蛍光灯への配線交換工事は、電気工事有資格者にて結線図の通り工事をお願いいたします。

電気工事方法 (安定器のバイパス工事)

直管形LED蛍光灯は、既存の蛍光灯の照明器具はそのままで、同型のLED蛍光灯に交換ができます。ただし安定器の取り外し工事(バイパス工事、または直結工事)が必要です。

LED蛍光灯のバイパス工事とは既存の安定器の線を切断しLEDランプと直結する配線工事のことです。

LEDは直流のため100Vまたは200Vで送られてきた交流をLED側の電源で直流に変換しLEDを点灯させます。

「磁石」とは

磁石には、N極とS極の二つの磁極(英: magnetic pole)がある。これらの磁極は単独で存在することはなく、必ず両極が一緒になって磁石を構成する。

「磁石用語集」

| 磁束密度とは? | 単位面積当たりの磁束量(磁力線の束数)の事を言います。SI単位(Wb/m2)ではテスラ(T)・CGS単位(Mx/cm2)ではガウス(G)を使います。 加工後、製品化された磁石の特性として示される表面磁束密度は、ガウスメーターなどの計測機で測られた数値と、計算値で予測された数値の場合がございます。 これらは各メーカーによって、計測機・計測環境条件・予測計算方式が異なり、業界標準統一されておりません。 そのため、同じ材質形状でもメーカーによって示される値が異なるため、保証値ではなく参考値となります。 |

| 吸着力 Kg とは? | 鉄板(その磁石自身以上の厚さ)に吸着させ、垂直磁化方向に引っ張った際に掛かる重量Kg(Kilogram-force 1 kgf = 9.80665 N)。 特性値の「吸着力 Kg」は特性を最大限生かされた場合の参考値になります。保証値ではありません。 |

| 耐熱温度とは? | 磁石の磁力は環境の温度によって強くなったり弱くなったりを繰り返しています。 この特性は1℃でも温度が高くなれば弱くなり、1℃でも温度が低くなれば強くなります。 そのため環境温度に応じた磁石を選ぶために指針となるのが、材質特性の保磁力になります。 この保磁力から大凡の温度係数と上限工作温度が分かり、これを簡潔に耐熱温度とよんでいます。 通常冷めれば可逆し磁力は完全に回復しますが、この耐熱温度を超えると可逆から不可逆となり、常温に戻しても超えた分磁力が減磁し元の磁力に戻らなくなります。熱によって熱減磁した磁石を再着磁すれば、ある程度元に近い状態に磁力は回復します。 また耐熱温度は完全に磁力が失われるキュリー温度ではありません。キュリー点を超えると、完全に磁性を失いただの石になります。 |

| 同じサイズの磁石を2枚重ねれば、磁束密度は2倍になりますか? | 2倍にはなりません。 磁束密度は単位面積当たりの磁束量です。縦に重ねても、ある程度は強くなりますが、面積は変わらないため、大きくは変わりません。概算としてφ10mm×10mmの磁石を2つ重ねた場合は、φ10mm×20mmの単体の磁束密度と、ほぼ同じ特性となります。 |

| 吸着力1kgの磁石を2個重ねたら、吸着力は2kgになりますか? | なりません。しかし、離して2個設置使用すれば2kgになります。 吸着力が変化する場合の主な要因 ・1.『磁石の面積』 同じ磁束密度の磁石なら面積を倍にすれば吸着力も倍になります。しかし実際は、同じ厚さで面積を倍にすると、反磁界が大きくなり、磁束密度が落ちるために、吸着力は倍になりません。・2.『磁石と吸着する金属との隙間』 隙間が大きくなるにしたがって、吸着力は急激に弱くなりますので非常に大きな要素です。・3.『相手の鉄板の厚さと材質』 いくら強い吸着力の磁石を使っても、薄い鉄板では吸着力は極端に弱くなります。また、同じ厚さでも炭素の多い鉄では吸着力は弱くなります。同じ磁石で吸着力を強くするには? 磁石に鉄のキャップをつけることで、有効な磁気回路をつくれば吸着力を上げる事が出来ます。その例としてキャップマグネットが挙げられます。キャップマグネットのように、磁気回路(磁束の通り道)を設計することで、磁石を有効に使うことができます。 |

| 2kgの物を磁石で吸着固定したいのですが、どれを選んだらいいですか? | くっつき具合は好みや感じ方にもよるため、自身やってみるしか分かりません。使用環境によって大きく異なるため、確かなものを弊社で選定・検証することはできません。吸着力はくっつける【鉄板の厚み】と【表面状態】と【引っ張る角度】と【個人の感じ方】により結果判断が異なります。 試作から少量購入できますので、使用環境下で実際にやってみる方が早いです。 磁石特性として明記しております「吸着力 Kg」を参考にして選び、試作で少量数種購入しお試し下さい。吸着力は特に以下の条件によって変化致します。 ●対象磁性体のFe(鉄)含有量 ●磁性体(鉄板・スチール板)の厚み ●表面処理状態 ●引っ張る角度 |

| 時間が経つとどれぐらい磁力が弱くなりますか。(経年減磁) | 永久に磁力は保持しています。厳密には経年により弱くなりますが、数十年経過して体感で弱くなったと感じるレベルでは減磁しません。 そのため永久に減磁しないと考える方が一般的で、永久磁石とも呼ばれています。経年減磁よりもむしろ温度変化や反発負荷による減磁の方が遥かに大きいです。 アルニコ磁石に関しては反発させるなどの負荷で減磁しやすいため、再着磁が必要になる場合があります。 |

| ネオジム磁石を70℃の環境で使用したところ、約10%減磁しました。 このサイズのネオジム磁石を、どのくらいの温度で、どのくらいの時間すると、どのくらい減磁しますか? | 一概には言えません。磁石の材質や寸法(磁石に加わる反磁界の大きさ)によって違います。 70%で10%減磁したのであれば、グレードの低い磁石なのではないでしょうか。 |

| N極とS極をどうやって判別する(見分ける)のですか? | 通常磁石はN極とS極を識別する記はありません。ガウス(テスラ)メーターなどの電子機器で判別しますが、簡易的な判別方法はN極とS極が定かに記された別の磁石をくっつけるか、方位磁針などを近づけて判別する方法です。 |

| 磁石を後加工で断裁または研磨できますか? | 着磁された磁石の後加工はできません。後加工すると以下の様な問題が起こります。 ①加工中に発生する切子や切断粉も磁化しているため、それぞれ反発飛散し、機械工具や付近に付着した磁性粉が容易に除去できない大変な状態になります。 ②使用した加工工具が帯磁し、加工精度を劣らせる恐れがあります。 ③ネオジム磁石など、防錆のため施された表面処理が剥離することで、まもなく酸化し錆が発生します。 未着磁の磁石であれば可能ですが、以下の様な環境や条件が必要です。 ①ダイヤモンド砥石・ワイヤーカッターなどの加工設備があること。 ②ネオジム磁石の場合酸化し易いため、加工後速やかに防錆表面処理をすること。 ③加工後に着磁をすること。 |

| 時計・パソコン・電気製品・クレジット・キャッシュカードへの影響は? | 基本的に精密機械や磁気記録媒体・電子記録媒体などには近づけないでお使いください。 磁気記録媒体や電子記録媒体などの記録装置とメディア媒体は、磁気を利用してデータが記録されています。 そのため外部から別の磁気(磁石)を近づけると、データが消える可能性がございます。どれぐらいの距離cmを近づけることで消える(壊れる)可能性があるかは、磁石の材質とサイズ、対象となる物により異なり、あいにく実証データはございません。 比較的弱い磁石であれば、カセット・ビデオテープやフロッピーディスクといった古いメディアに対して長時間密着させた場合に、ノイズや画像の乱れなどが加わる可能性がございますが、完全に消える可能性は低いです。 USBメモリーやSDカードなど近年の新しいメディアに対しては、長時間密着させない限り、過度に心配する必要はありませんが、念のため遠ざけて同じ場所や近辺に保管しないでください。 |

| 磁石の保管方法 | ネオジム磁石など酸化し錆び易いものは、低湿度で室内温度管理された環境で保管することにより、防錆保管することができます。一般家庭では、ドライボックス(除湿庫)・エアコン(室内温度管理)・タッパ(密封)などをご利用下さい。 |

| 磁石の遮断方法 | 強力な磁力を放つ磁石の場合、厚く緩衝材で梱包し、磁性体から遠ざけて保管することで、吸着力が軽減されます。鉄板などで囲むと、磁気が遮断されます。 小さい磁石であれば、菓子箱などに使われるブリキ缶ケースなど、磁性体の箱に保管することで、磁気軽減遮断ケースとして用いることができます。 |

| 磁石の廃棄方法 | 磁石は永久磁石のため、強い磁気を放ったまま廃棄すると、事故に繋がる場合があります。 磁石を厚く梱包し、できるだけ磁気の影響が軽減された状態で廃棄して下さい。産業廃棄物として廃棄する場合は、専門の廃棄業者に依頼し、埋め立て処理されます。一般家庭ゴミとして廃棄する場合は、ワレモノ・危険物などの扱いで、最寄りの自治体に従って廃棄して下さい。 |

| 磁石を接着剤でくっつけたいのですが、何を使えばいいですか? | くっつける相手の材質によって選びます。 磁石と磁石の場合 金属・陶磁器・ガラス用接着剤などの2液型のエポキシ系接着剤 セメダイン製……ハイスーパー5 コニシ製……ボンドクイック5 など 磁石と樹脂・プラスチック・木材の場合 互いの材質が違うので、相性によりますが、多用途型接着剤があります |

アルミニウム合金の歴史

アルミニウおよびアルミニウム合金は国内総需要は鉄鋼に次いで,金属素材の重要な地位を占めている。鉄や銅が古代から使われてきたのに対して,アルミニウムの歴史は新しい。アルミニウムは地殻構成元素量を産出したクラーク数では,酸素,珪素に次いで多い元素で,鉄の倍も存在しており,持続採掘年数も銅の~ 年に比べて約年と長い。最近まで利用されなかった理由は安定な酸化物として存在するために精錬が難しかったことにある。年英国のデイヴィが明ばんの成分を分析して正体不明の金属元素を発見してアルミアムと名付けた(注)。後にアルミニウムと名付けられた(注)。年デンマークの化学者エルステッドが酸化アルミニウムから粉末状の金属アルミニウムの製造に成功した。年にはドイツのベーラーも粉末アルミニウムの製造に成功し, 年に粒状のアルミニウムの製造に成功して,密度などの物性値が明らかとなった。年にはフランスのドヴィルと独国のブンゼンが相前後して塩化アルミニウムをナトリウムで還元し,金属アルミニウムの分離に成功し,工業化の道を開いた。同じ頃,ドイツのローゼと英国のパーシーもほとんど同時に氷晶石を利用し,てナトリウム還元法を提案した。年,フランスのドヴィルはナポレオン3世の命を受けて世界最初のアルミニウム工場を建設, 年にはペシネが生産を開始したが,当時で年産トン, 年でやっと約トンであった。

年にフランスの科学者シーメンスが直流発電機を発明, 年にベルギーのグラムがこの直流発電機の工業生産化に成功したことにより,安い電力の供給が可能になった。年月,アメリカの大学院生ホールは溶融氷晶石中に酸化アルミニウムを投入して電気分解することによって金属アルミニウムの製造に成功し, 年米国で特許を取得した(注)。同じ年,フランスのエールがホールと同じ方法を独自に発明して年月にフランス,ベルギー,英国およびスイスで特許で取得した。ホールととエールが発明した電解精錬法は現在の精錬法と基本原理では同じであり,「ホール・エール法」と呼ばれている(注)。その後の年にはオーストリアのバイヤーがボーキサイトからアルミナを抽出する湿式アルカリ法(バイヤー法)を発明した。

アルミニウム合金の特性

なお,アルミニウム単結晶のヤング率は結晶方位依存性があり,< >方向は,< >方向は,< >方向ではとなる。

弾性限は耐力の程度と見なされる。第表アルミニウム合金の弾性率ヤング率剛性率比弾性率

注:比重はとして計算,単位は

熱伝導率

アルミニウムは銀,銅,金に次いで熱伝導率が大きい。この熱伝導率の良さを利用して,オートバイの放熱装置,室内クーラーや瞬間湯沸かしパイプや熱交換機には以前は銅合金が利用されていたが,大量生産が可能になったためにこれら装置には不可欠な材料となった。

電気伝導率

アルミニウムは銀,銅,金に次いで電気伝導率が大きい。銅の比電気抵抗ををとするとアルミニウムは~ である(注)。一般に,電線は銅が用いられているが,発電所から変電所を経て電気を送る場合には距離が長いので,軽量で十分な強度,可撓かとう性たわみに対する強度が要求される。アルミニウムの比重は銅の比重の約1/3であるので軽量化が可能であるが,強度が低い。そこで,亜鉛めっきした鋼線,および鋼撚線を芯にして,その上に中層,外層のアルミニウム線を同心円にロール状に巻いて送電線にする鋼心アルミ撚り線がある(注)。

非磁性

鉄やコバルト,ニッケルは強磁性体で磁石に付くが,アルミニウムは磁石に付かず,磁気を帯びないので,非磁性を要する機器や場所で使われる。例えば船のコンパスは船の航路を決める重要な機器であるので,アルミニウムが用いられており,さらに操舵室の床や屋根にもアルミニウムを用いられることもある。

低温特性

アルミニウム合金の靭性は温度の低下とともに上昇するために,低温度で靭性値自体を問題にすることない。上記の熱伝導特性,電気伝導特性から低温機器の熱交換器,超電導体の安定化材などでも使われている。

その他

衝撃によって火花を散らさない。

極低温でも脆化しない。

反射率が大きい。

防水

防水とは、外界から水が入り込まないように加工することを指します。一般には、「完全防水」や「生活防水」「日常生活防水」といった用語が使われますが、これらは公式規格に基づくものではありません。

完全防水

完全防水とは、文字通り水の浸入を完全に防ぐ機能を指します。この機能が付いている製品は長時間水中に入れても使用可能です。現在、「完全防水」という言葉はあまりメーカーで使われておらず、雑誌やウェブサイトではJIS防水保護等級8級(IPX8)に相当する製品に対して用いられることが多いです。完全防水の製品は、厚い外板やOリング、ガスケットを使い、内部に水が入らないよう密閉し、高い水圧にも耐えられる設計です。

生活防水

生活防水または日常生活防水とは、腕時計や携帯電話のような製品に採用されている簡易な防水機能で、小雨や汚れ程度に耐え、水洗いが可能な程度の加工がされていますが、水中使用はできません。多くの場合、JIS防水保護等級4級(IPX4)や7級(IPX7)に相当します。防水をうたう携帯電話の多くは7級で、水洗い可能ですが、生活防水と表現される製品は4級で、水洗いはできません。

防水に関する規格(電気製品)

「IPコード」はIEC規格によって定められている防塵・防水の保護等級を表します。IPに続く2桁の数字の左側が防塵等級(0~6)、右側が防水等級(0~8)を示し、数字が大きいほど保護性能が高いことを意味します。

図:防水性能のイメージ

| JIS規格 | 保護の程度 | IEC規格 | JIS・IEC混成表記 | |

|---|---|---|---|---|

| 保護等級 | 種類 | |||

| 8 | 水中形 | 潜水状態での使用に対して保護 | IPX8 | JIS IPX8 |

| 7 | 防浸形 | 水深1mで30分間の水没に耐える | IPX7 | JIS IPX7 |

| 6 | 耐水形 | 強力な噴流水に対して保護 | IPX6 | JIS IPX6 |

| 5 | 防噴流形 | 噴流水に対して保護 | IPX5 | JIS IPX5 |

| 4 | 防まつ形 | 全方向からの水しぶきに保護 | IPX4 | JIS IPX4 |

| 3 | 防雨形 | 60度範囲の散水に対して保護 | IPX3 | JIS IPX3 |

| 2 | 防滴2形 | 15度以内の水滴に保護 | IPX2 | JIS IPX2 |

| 1 | 防滴1形 | 垂直に落ちる水滴に保護 | IPX1 | JIS IPX1 |

| 0 | 無保護 | 特に保護されていない | IPX0 | ー |

磁石の選定にあたりもっとも重要なのが、磁石材質です。

大まかには以下のような基準があります。

ネオジム磁石:もっとも強力な磁石

サマコバ磁石:耐熱性が高く強力な磁石

フェライト磁石:安価で使い易い磁石

ラバー磁石:柔軟性があり、手元で加工しやすい磁石

初めて磁石をご使用になる場合、使用環境が常温常湿であれば、ネオジム磁石、もしくはフェライト磁石からの選定をオススメ致します。

一般仕様用途ですと、使用方法がセンサー等の吸着目的外の場合には「表面磁束密度」、使用方法がメモ留め等の吸着目的の場合には「吸着力」を参考にして頂ければよろしいかと思います。

選定の際は吸着力の弱い物をお試し頂き、その後強い磁石をお試し頂くのが安全です。

それぞれに長所、短所がございますので、まずは各材質の特性比較を御覧ください。

【各材質の特性比較一覧】

| 磁石材質 | 価格帯 | 磁力 | 磁力温度特性 | 使用環境 | 耐食性 | 機械強度 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 【安価順】 | 表面磁束密度 | 吸着力 | 耐熱性 | 耐冷性 | 屋外使用 | 水中使用 | |||

| ネオジム |

○

|

◎

|

◎

|

△

|

◎

|

×

|

×

|

△

|

○

|

| サマコバ |

×

|

◎

|

◎

|

◎

|

◎

|

△

|

△

|

○

|

×

|

| フェライト |

◎

|

△

|

△

|

○

|

△

|

◎

|

◎

|

◎

|

△

|

| アルニコ |

△

|

△

|

△

|

○

|

◎

|

△

|

△

|

○

|

◎

|

| ネオジム ラバー |

△

|

○

|

○

|

×

|

◎

|

×

|

×

|

△

|

- |

| フェライト ラバー |

○

|

△

|

△

|

×

|

△

|

◎

|

◎

|

◎

|

- |

| ◎・・・・大変優れている | ○・・・・優れている |

この比較表は、同寸法・同着磁方向での比較となります。

(ラバー磁石は除く) |

| △・・・・やや劣る | ×・・・・劣る |

| 材質記号 Grade | 残留磁束密度 Br | 保磁力 Hcb | 保磁力 Hcj | 最大エネルギー積 (BH)max | 耐熱温度 Working TEMP. | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| kG | mT | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m3 | ||

| N35 | 11.7-12.2 | 1170-1220 | ≧10.9 | ≧868 | ≧12 | ≧955 | 33-36 | 263-287 | ≦90℃ |

| N38 | 12.2-12.6 | 1220-1260 | ≧11.0 | ≧876 | ≧12 | ≧955 | 36-39 | 287-310 | ≦90℃ |

| N40 | 12.5-12.9 | 1250-1290 | ≧11.0 | ≧876 | ≧12 | ≧955 | 38-41 | 302-326 | ≦85℃ |

| N42 | 12.8-13.3 | 1280-1330 | ≧11.0 | ≧876 | ≧12 | ≧955 | 40-43 | 318-342 | ≦85℃ |

| N45 | 13.2-13.8 | 1320-1380 | ≧11.0 | ≧876 | ≧12 | ≧955 | 43-46 | 342-366 | ≦85℃ |

| N48 | 13.6-14.2 | 1360-1420 | ≧11.0 | ≧876 | ≧12 | ≧955 | 45-49 | 358-390 | ≦80℃ |

| N50 | 14.0-14.5 | 1400-1450 | ≧10.0 | ≧796 | ≧11 | ≧876 | 48-51 | 382-406 | ≦80℃ |

| N52 | 14.3-14.8 | 1430-1480 | ≧10.0 | ≧796 | ≧11 | ≧876 | 49.5-53 | 394-422 | ≦75℃ |

(1)最も強力な磁石

※わずか直径1cmの着磁したネオジム磁石同士を吸着させただけで、普通の人の力では真っすぐには引き離せなくなるくらい強力です。また、同じ磁石で冷蔵庫などの鉄製金属壁にA4の用紙を20枚以上はさむことができます。

※日本で生まれ、現在、世の中にある磁石で最も強力な磁石です。

※強力な磁力のため、怪我や周辺物への磁力の影響など、取り扱いに気を付ける必要があります。

(2)金属磁石で銀色のニッケルめっき光沢

※希土類(レアアース)金属の一種であるネオジムと鉄、ホウ素(ボロン)が主成分の金属磁石です。

※錆びやすい性質があり、そのために一般的には表面にニッケルメッキを施していますので、外観は銀色の金属光沢をしています。

なお弊社NeoMagでは、高い防錆性能を有する”ニッケル-銅-ニッケルの3層メッキ”を採用しています。

(3)高温度での使用に注意

※温度に対する磁力の変化が比較的大きく、100℃以上の高温使用の場合は、適切な形状や材質の選択が必要です。但し、100℃以上でも材質、形状を適切に選べば問題はありません。

|

|

|

|

|

イルミネーションの豆知識

イルミネーションの豆知識 ~起源と歴史~

イルミネーション(英語: illumination)は電球、発光ダイオード、光ケーブルなどにより淡い光の光源を集め、電飾看板・風景・人物などをかたどり、夜間における風景などを作り出す装飾。電飾とも呼ばれる。

イルミネーションの起源

イルミネーションの始まりは16世紀。宗教革命で知られるドイツの「マルティン・ルター」が考えたとされています。ルターさんは夜、森を歩いていた際に、煌く星が美しくて、見て感動し、木の枝に多くのロウソクを飾ることでその景色を再現しようとしました。という説が有名です。

その後、電球イルミネーションを始めたのは白熱電球を発明したことで有名な「トーマス・アルバ・エジソン」です。エジソンは自分の発明品を売るべく、自分の研究所の周りを白熱電球で飾り付けたそうです。

日本でのイルミネーションの歴史とは?

イルミネーションが日本に登場したのは明治時代にさかのぼります。明治時代には、大阪や東京の勧業博覧会でも盛大なイルミネーションが飾られました。

明治時代に輸入品を扱う明治屋が銀座に進出したとき、毎年イルミネーションを飾りました。これが年々豪華になっていくということで、1905年(明治38年)の新聞にも載り、広く世間に知れ渡ったんだそうです。

現代のイルミネーション

昔は、イルミネーションといえばクリスマスシーズンに行われるイメージでしたが、近年ではLEDの普及により、様々な場所で一年中楽しめるようになってきました。

また近年では「プロジェクションマッピング」など、プロジェクタを使って、建物や空間に映像を投影する技術で、CGの映像を映写機のようなもので写し出すイルミネーションです。映像の動きや変化、さらには音楽も融合することで圧倒的な迫力となります。

LEDの光で野菜が育つ?その理由とメリットをわかりやすく解説!

最近では、LEDの光を使って野菜や植物を育てる方法が広まりつつあります。

でも「どうして太陽じゃなくてLEDで育つの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

ここでは、その理由やLED栽培のメリットについてご紹介します。

植物が光で育つしくみ 植物は、日光を浴びることで「光合成」を行い、成長しています。

光合成とは、葉の中にある「葉緑体(ようりょくたい)」という部分が、水と空気中の二酸化炭素を使って酸素をつくり出す働きです。 実は、太陽の光のすべてを使っているわけではなく、植物が必要としているのは「赤」と「青」の光だけ。この2つの光が特に光合成を助ける役割を果たしています。

- 赤色光(波長 約660nm):光合成を活発にし、花や実をつけやすくします

- 青色光(波長 約450nm):葉や茎の成長を助け、しっかりした植物に育ちます

LEDは、この「赤」と「青」の光をピンポイントで当てることができるため、植物にとってとても効率のいい光源なんです。

- LED栽培では、植物の成長に必要な光を効率よく当てられるため、土で育てるよりも早く育ちます。

栽培環境をコントロールできることで、生長がスムーズになり、収穫までの時間を短縮することができます。

- 害虫がつきにくく農薬を使わなくてもいいため、きれいで安心な野菜が育てられます。 LEDは熱をほとんど出さないので、葉っぱが焼ける心配もありません。

- 天気や季節に左右されず、いつでも新鮮な野菜がつくれます。

LED栽培には、主に「土を使った方法」と「水だけで育てる方法(水耕栽培)」の2つがあります。

とくに人気なのが【水耕栽培(すいこうさいばい)】です。

水耕栽培って?

水耕栽培は、土の代わりに栄養を含んだ水だけを使って育てる方法です。

水と空気をポンプで循環させながら育てるので、根っこにも酸素が行き渡り、野菜がぐんぐん元気に育ちます。

- ●雑菌や害虫がつきにくく、農薬いらず

- ●土の準備や手入れがほとんどいらない

- ●匂いや汚れもないから、室内での栽培にもぴったり

「人工の光で育てた野菜は栄養が少ない」と思われがちですが、実際はLEDの光でも太陽光と同じように育ちます。

むしろ、天候の影響を受けない分、安定しておいしくて栄養価の高い野菜がつくれるのです。

「人工の光で育てた野菜は栄養が少ない」── 実はこれは誤解です。

LEDの光は植物の光合成に必要な波長だけを照射するため、効率よく育ちます。

日照の不安定な環境よりも、安定した条件で育てられるLED栽培の方が、結果的に味や栄養価が高くなるケースも多いのです。

LED栽培は、これからの時代にぴったりな新しい農業のかたちです。

おうちの中で、簡単においしい野菜を育ててみませんか?

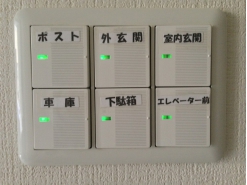

ホタルスイッチ

ほたるスイッチとは?

ホタルスイッチはスイッチ「切」の状態で、スイッチ部分のランプが点灯するスイッチとの事ですが、電気工事士には位置表示灯付スイッチと呼ばれてます。

ほたるスイッチの用途:

用途としては夜間、暗い所でトイレの照明、玄関の照明、廊下の照明 等のスイッチの位置が分かる様に小さいランプを内蔵されたスイッチです。

ほたるスイッチの作動について:

壁スイッチON⇒スイッチのホタルランプ消灯

壁スイッチOFF⇒スイッチのホタルランプ点灯

ほたるスイッチの主な設計は?

ネオン管とLEDの二通りあり、かつてはオレンジ色のランプに切手ほどのサイズのタップが主流であったが、近年はONにすると赤色、OFFにすると黄緑色に点灯するランプに、名刺大サイズ、もしくはそれを分割したサイズのタップが主流となっている。

| 以前のホタルスイッチ画像 | 現在のホタルスイッチ画像 |

|

|

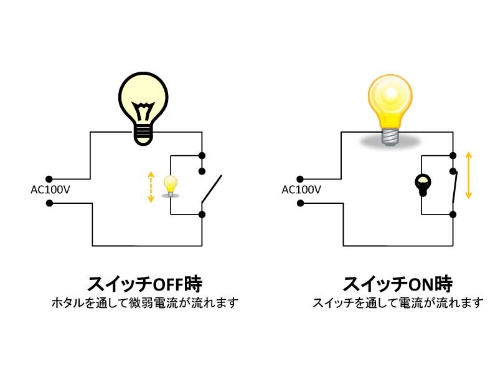

ほたるスイッチとLED電球はなぜ相性が悪いのですか?

スイッチは切れているのに、どうしてLED電球は時々点滅していますか。という悩みを抱える人はいますよね。こういう場合、ご使用のスイッチは蛍スイッチではないでしょうか。

では、なぜ蛍スイッチは切れたあと、LED電球は点滅しますか。

蛍スイッチの回路を簡単に述べると、わかると思います。

ほたるスイッチは、スイッチを切っても、並列に繋がっている「抵抗器+ネオンランプ」で、白熱電球などでは点灯しない僅かな電流を流してほたるを点灯させます。

照明にはかなり低いが電圧が、スイッチを切っても掛かり続けるという事です。

一方LED電球は、チラツキを少なくするために、出来るだけ低い電圧でも点灯させる回路にする必要があります。この「出来るだけ低い電圧」を実現する回路が、LED電球のメーカーによって違っております。

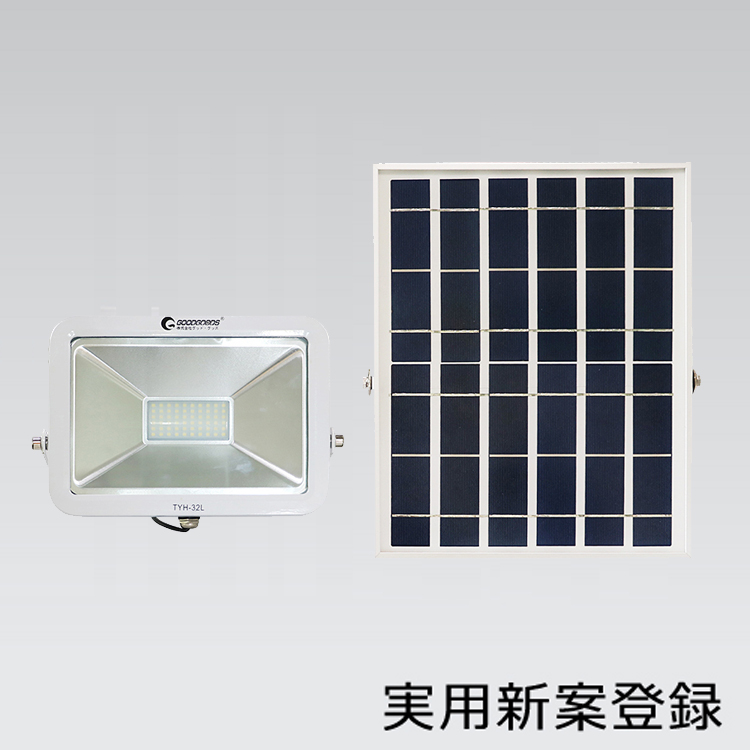

「単結晶」と「多結晶」

|

|

太陽光パネルは様々な材料から作られますが、一般的に販売されているパネルの多くは「シリコン(結晶系シリコン)」から作られています。

「単結晶」と「多結晶」というのは、どちらもこのシリコンの種類のことを指し、原材料は同じシリコンですが製造工程が違います。

上の写真の左が多結晶シリコンのパネル、右が単結晶シリコンのパネルです。

表面の模様が違いますが、これには理由があるんです。

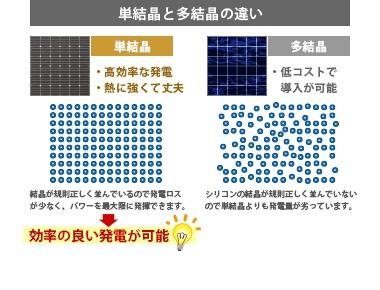

上の画像は、単結晶パネルと多結晶パネルの違いをわかりやすくあらわしたものです☆

単結晶は、「結晶が規則正しく並んでいるため発電ロスが少ない」とあります。

多結晶は、「結晶が規則正しく並んでいないので単結晶よりも発電量が落ちる」とあります。

ではなぜ、同じ“結晶系シリコン”を材料としているのに、こんな風な違いが出るのでしょうか?!

その答えは製造過程にあります。

『結晶系シリコンの製造工程』

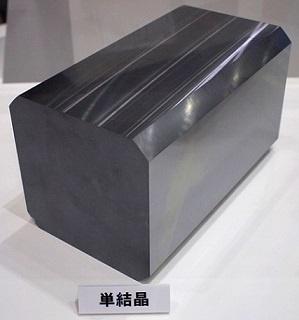

一見ただの石にしか見えないこのカタマリ、実は結晶系シリコン太陽光パネルの原材料なのです!

“ケイ石”といい、たくさんの“ケイ素(Si=シリコン)”が含まれています。

このケイ石を加工し溶解したものが下の画像になります。

単結晶シリコンのインゴットです。

このインゴットを切り出したものを“セル”といい、セルを組み合わせたものが単結晶・太陽光モジュール(太陽光パネル)となるのです!

高純度の単結晶シリコンなので、発電する際のロスが少なく、精度の高い太陽光パネルを作ることができます☆

しかし、製造過程では下の写真のようなものも出てきます・・・

単結晶インゴットを切り出していく過程において、写真のようなシリコン粒が必ず出てきます。

一見廃棄処分されてしまいそうに思えますが、処分はせずに再利用します!

このシリコン粒を再利用して溶融し、加工したものが“多結晶シリコン”となるのです!

この多結晶シリコンは精度的には単結晶より低く、発電効率も若干下がります。

しかし、再利用によって製造されるのでコスト面では単結晶よりもお手頃です!

つまり、

1.ケイ石を加工し、純度を高めたものが単結晶

2.単結晶インゴットを切り出す際に出たシリコン粒を再利用したものが多結晶

ということになります!

(例外的に、ケイ石から直接多結晶シリコンを作ることもあります。)

同じ材料ですが、工程が違うことによってこんな風な違いが出てくるんですね☆

精度的には単結晶の方が断然いいでしょう!

しかし、多結晶はオススメできないかと言ったらそうではありません!

単結晶・多結晶それぞれに良さがあります。

その良さを考慮したうえで、設置されたい場所の条件などを加味してパネル選定をすることが重要なのです☆

では次は、発電効率や見た目での違いにせまっていきましょう☆

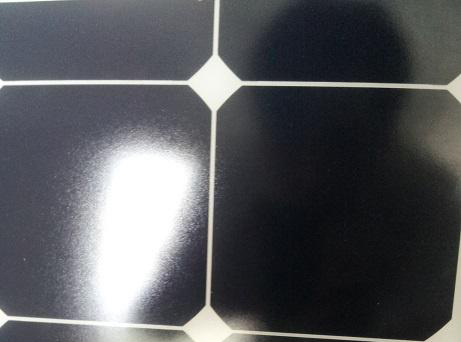

『単結晶シリコン 太陽光パネル』単結晶シリコンの太陽光パネルの特徴は、“見た目の美しさ”にあります☆

規則正しくシリコンが配列されていることになるので、パネル表面も綺麗な色をしています。

なんの混じり気もない綺麗な色をしています。

純度の高さを物語っています。

国産メーカーにおいて単結晶のパネルの取り扱いの比重が高いようです。

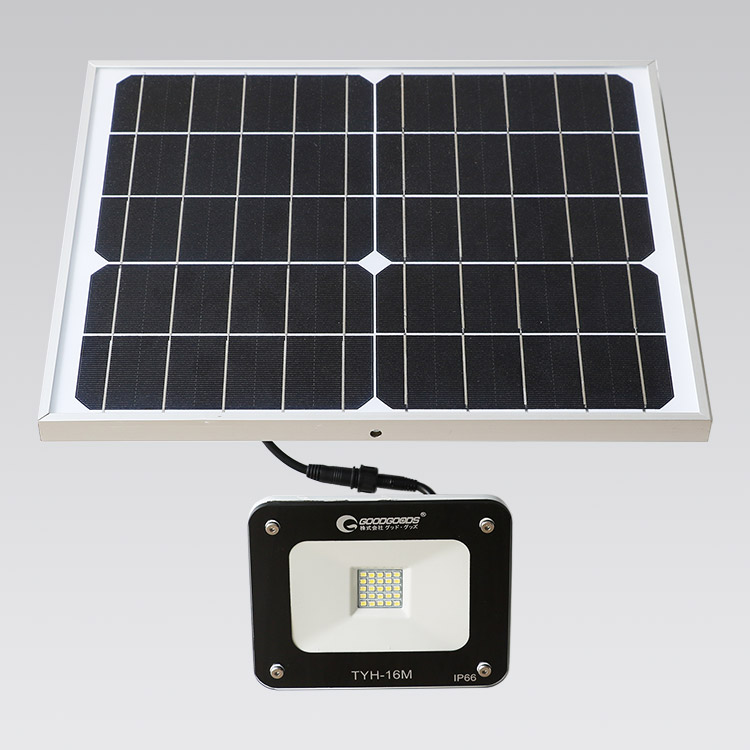

TYH-16Mの写真です。

単結晶パネルは発電効率が高く、小さい面積のパネルでも大きな発電量が得られます!

屋根が小さくて太陽光パネルを載せられないとお悩みの方には、この単結晶パネルをお勧めさせて頂くことがあります。

また、太陽があまり出ていない曇りの日では、多結晶パネルよりも高い発電量が得られますので、高い売電収入が得られることが予想できます☆

長い目で考えた場合に、単結晶パネルを設置した方が結果的にお得な可能性も高いです!!

『多結晶シリコン 太陽光パネル』

続いては多結晶の太陽光パネルをご紹介します。

多結晶のパネルは、発電効率こそ単結晶に劣るものの、高いコストパフォーマンスが魅力です☆

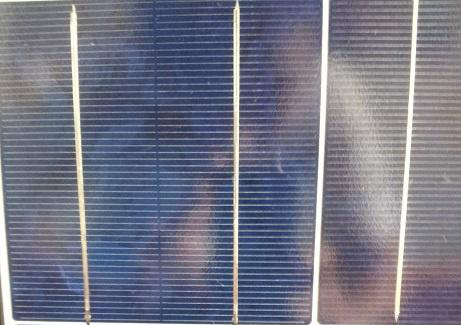

多結晶・太陽光パネルの写真です。

色味は青いですが、若干まだら模様のようになっています。

シリコンの精度が高くないためこのような見た目になっていますが、この、まだら模様の雰囲気が好きとおっしゃるお客様も中にはいらっしゃいます。

多結晶のパネルは、シャープや京セラなどが扱っています。

また、海外メーカーなどでも多結晶のパネルが多いようです。

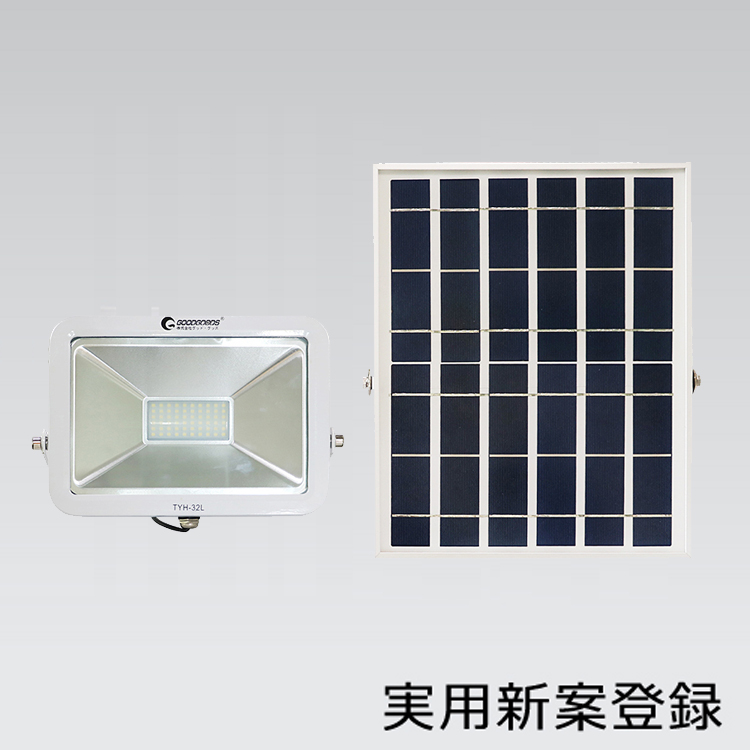

TYH-32Lの写真です。

メーカーにもよりますが、こちらのパネルはまだら模様があまり目立ちませんね☆

多結晶・太陽光パネルはパネル寸法が大きいものが多く、たとえ寸法が小さいものでも発電効率がその分低くなっているものが多いようです。

広い屋根をお持ちの方や、平地に野立て太陽光として設置されるなど設置面積に余裕がある場合は、こちらの多結晶パネルを設置されるという方も多くいらっしゃいます☆

特に、10kw~50kwくらいの規模の大きな太陽光をお考えの場合は、発電効率が若干良くなくても“全量買取り制度”によって高い売電金額が見込めるので、十分に元が取れるといった場合もあります☆

高い発電量を見込んで単結晶にするか、初期コストを抑え多結晶にするかは、お客様によって違うと思いますので、そこは一緒に考えていきましょう☆

「単結晶」と「多結晶」の違い、おわかり頂けましたか?

次はたくさんある太陽光パネルのメーカーごとの特徴などもご紹介していきたいと考えていますので楽しみにしていて下さい♪

水銀灯(すいぎんとう)とは

照明の一種。ガラス管内の水銀蒸気中のアーク放電により発生する光放射を利用した光源である。高圧水銀灯と低圧水銀灯に分れ、通常水銀灯と呼ぶときは前者を指す。

高圧水銀灯については、発光管の素材に石英ガラスが用いられることが多いため石英灯 、石英水銀灯などと呼ばれることもある

特徴

放電管としては構造が比較的単純で、起動も容易なうえ、中庸な効率を持つため、特に大型(2 kWまで)のものが廉価に製造できる。近年では水銀灯同様の構造を持ち、演色性や効率のより高いメタルハライドランプ、高圧ナトリウムランプに置き換えられつつある。 日本では、代表的な使用法として街灯や体育館、ガソリンスタンドなどの照明器具に使用されることが多いが、日本国外ではあまりない。なお光害で問題となるのは主に水銀灯の緑がかった光である。

水銀灯の写真

LED照明(エルイーディーしょうめい)とは

発光ダイオード (LED) を使用した照明器具のことである。2017年現在、照明器具の主力光源となっている。LED照明に求められる白色の発色には青色の光源が必要なため、1990年代に青色LEDが発明されるまでは可視光LEDを使ったLED照明を作ることは現実的ではなかった。ブルーライトを伴った高輝度のLED照明が普及し環境や健康に有害であるため、2016年にはアメリカ医師会が、運転や睡眠、生態系に与える影響を低減するためにそれらを低減するためのガイダンスを作成している。

特徴

白熱電球や蛍光灯の数倍以上の設計寿命で、一度設置すれば管球交換のような頻繁な交換の手間が省け、LED照明が寿命を迎えるまでの管球の購入コストを削減できる。ただし定格を超えないように設計されている必要がある。また、LEDそのものは長寿命でも、LEDを駆動するための電子回路にも故障が発生する可能性がある。例えば地面に落下させた場合、部品点数が多い分、半田割れで故障する可能性が高くなる。

LED照明の写真

演色性(えんしょくせい)とは、ランプなど発光する道具・装置が、ある物体を照らしたときに、、自然光が当たったときの色をどの程度再現しているかを示す指標です。

一般的に自然光を基準として、近いものほど「良い」「優れる」、かけ離れたものほど「悪い」「劣る」と判断されるが、演色性に正確性を要求されるような専門的分野においては、数値化された客観的判断基準が設定されていることが多く、演色評価数(Ra)(えんしょくひょうかすう、英:Color Rendering Index、略称:CRI)がこれにあたる。

白色LEDが開発され、さまざまなLED照明器具やLED電球が普及されるに従って、LEDの演色性について注目されるようになりました。Ra100は、自然光が当たったときと同様の色を再現している、ということになります。

演色性を数値として評価する方法を、国際照明委員会 (CIE) が定めている。委員会加盟各国はこれに合致するように各々の国内規格を定めているが、日本でも JIS Z 8726:1990(光源の演色性評価方法)としてJIS(日本工業規格)化されている。

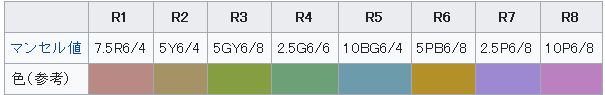

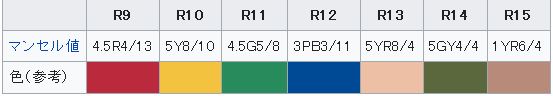

演色評価数には平均演色評価数と特殊演色評価数 (R9〜R14およびR15の指数) がある。

平均演色評価数:8色 (R1〜R8) の色票を用いて評価した演色評価数を平均したもの。

(マンセル値:マンセル・カラー・システムとは、色を定量的に表す体系である表色系の1つ。色彩を色の三属性(色相、明度、彩度)によって表現する。マンセル表色系、マンセル色体系、マンセル システムとも言う。)

特殊演色評価数:R1〜R8に含まれない7色 (R9〜R14, R15) の試験色の色票を用いた演色評価数。Raと異なり平均で表すものではなく、R9の指数80、R10の指数82、などのように個別に表す。

はじめに

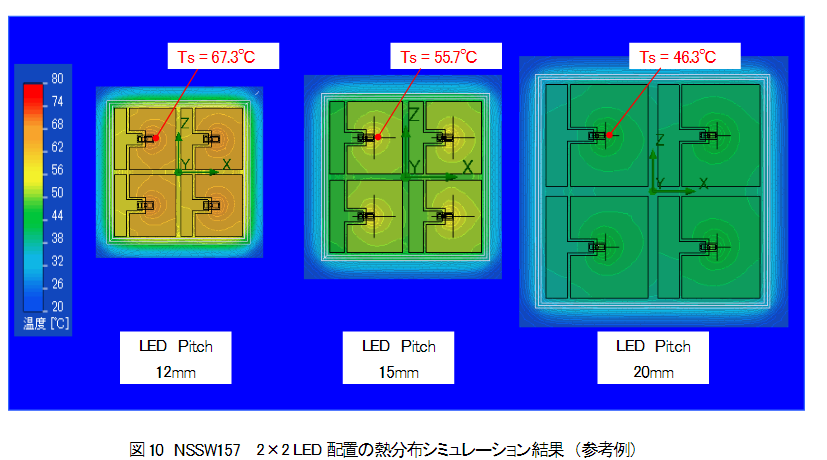

LEDに順方向電流を流し発送させる場合、消費される多くの電力は光に変換されますが、一部のエネルギーは熱に変わります。熱を適切に放熱し、温度上昇を押さえて使用することはLEDの寿命を伸ばすことに繋がります。

LED放熱設計、対策の例

1.アルミニウム基板のような熱伝導のよい金属基板を使用する。

2.ヒートシンクを用いる。

3.基板の半田付けパターンを大きくする。

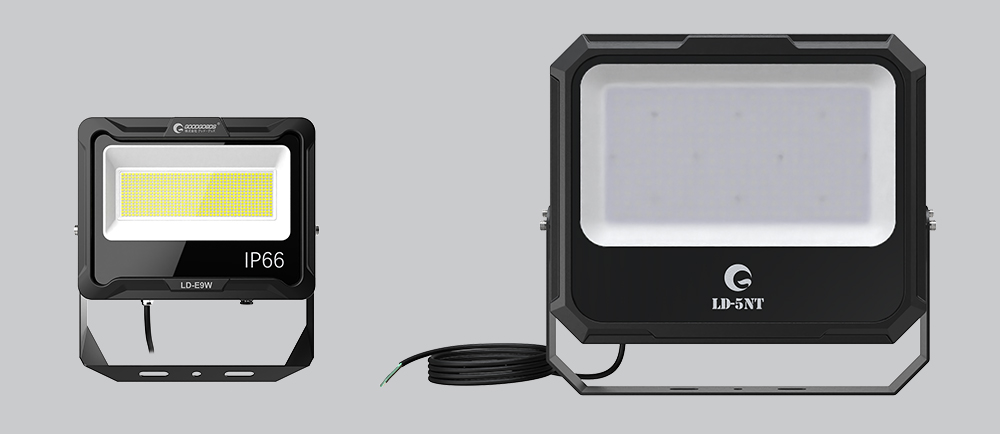

(A)基板材質の選択

一般的に安価で寸法安定性に優れたガラス布基板(FR-4)を使用する場合が多いですが、高い熱伝導率を求める場合は金属ベース系基板を使用することでTjを低くすることができます。

|

|

| 軽量で熱伝導性に優れる純正アルミ製筐体を採用し、内部はアルミニウム基板に全ての部品を表面実装することにより、放熱特性を改善します。 | |

(B)LED配置(LEDピッチ)の最適化

|

|

| 型番:LD-E9W 消費電力:100W |

型番:LD-5NT 消費電力:200W |

| SMDチップを採用することにより、チップとパッケージの接触面積を大きくすることで、放熱特性を向上させました。 | |

(C)ヒートシンクの導入

基板背面側にヒートシンクを設けることで放熱性を高めることができます。また、基板とヒートシンクとの接続には、熱伝導性の高い両面テープ、放熱シート、又は放熱グリスを 用いることでさらに有効となります。

|

筐体にアルミニウム合金製放熱フィンを増設することにより、放熱性能を向上することを図りました。 |

人感センサーって人を感知して反応するセンサーですが、色々種類があるんですよ。

どんなしくみで反応しているんだろう?な疑問と、家でどんな所に利用出来るのか?紹介していきます♪

<人感センサーの種類としくみを知ろう>

便利な設備が増えてきて、何でも自動で動いたりする家電も増えてきましたよね♪そんな自動で便利なものの中で「人感センサー」が使われているものがあります。

この人感センサーは、人を感知するセンサーなんですけど、人の何を感知しているの?と思いませんか?そんな人感センサーのしくみと種類を紹介していきます。

<人感センサーに使われるセンサーの種類>

|

種類 |

説明 |

例 |

センサーが使われている物や場所 |

|

熱センサー |

赤外線を使って周囲の温度変化を感知する事で、変化を感知した際に動く。人の熱(赤外線)を感知して動作をする。 |

|

・照明(屋外・屋内など) |

|

音波センサー |

音の反応により、物の大きさ・長さ・物理量・位置・段差・変位・外観を検知する事を利用して、変化に反応して動作をする。 |

|

|

|

音感センサー |

音に反応して動作をする。 |

|

|

|

タッチセンサー |

人が触れる事で、人の静電気を感知して動作をする。 |

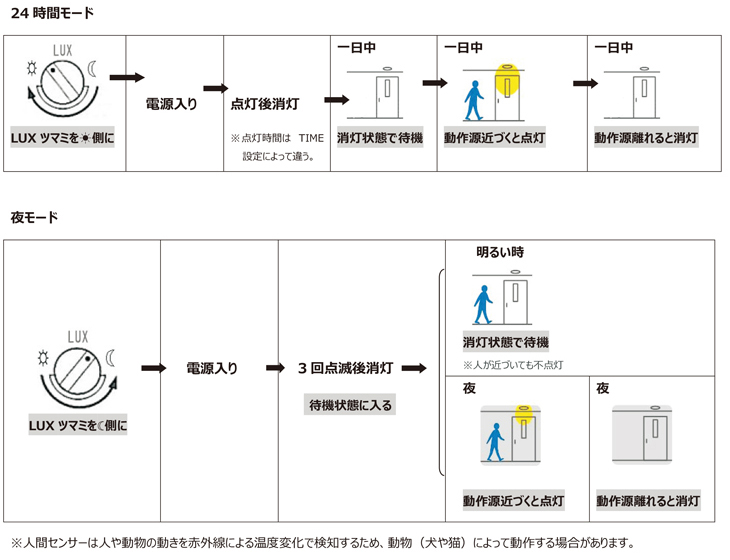

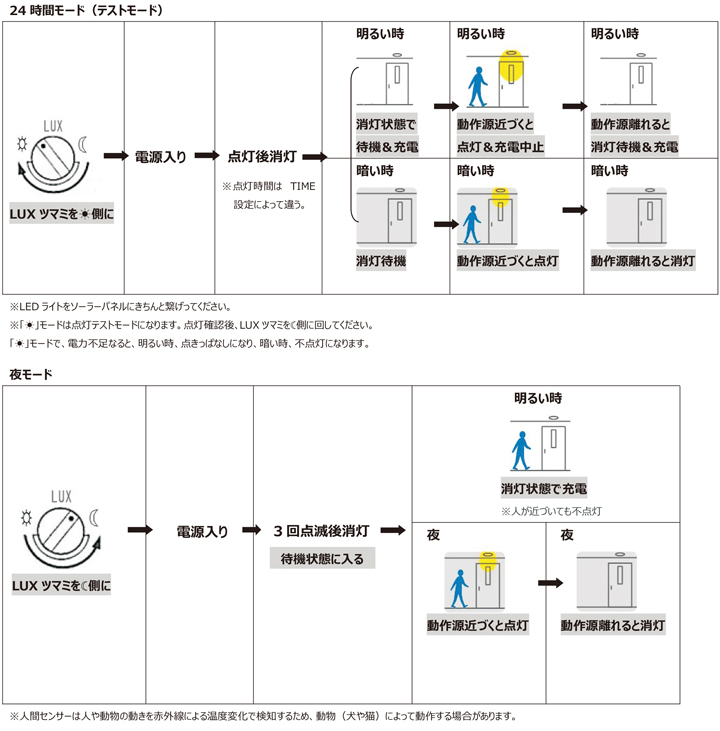

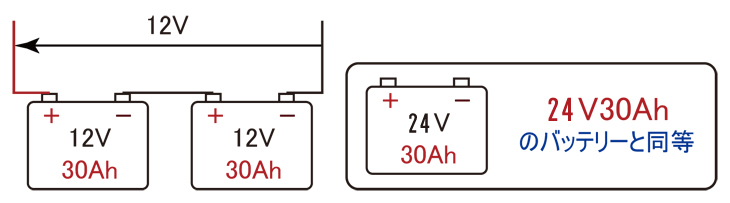

人感センサー モード説明

| AC電源対応タイプ | ソーラー充電式 | AC電源タイプ(ON/OFFモード) |

屋内・屋外兼用(AC電源対応・24時間/夜モード)

例: 品番:GY50W 消費電力:50W 明るさ:5500lm 入力電圧:AC85V~265V |

品番:GY20W 消費電力:20W 明るさ:2200lm 入力電圧:AC85V~265V |

屋内・屋外兼用(ソーラー充電式・24時間/夜モード)

AC電源タイプ’(ON/OFFモード)

品番:GYZ-30W 消費電力:30W 明るさ:3300lm 入力電圧:AC85V~265V |

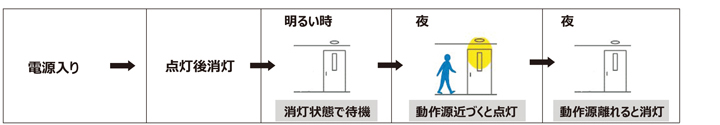

バッテリーの直列接続と並列接続について

「直列接続と並列接続」は電気回路の基本になる接続方法です。

ほとんどの電気回路の接続は、「直列接続だけのもの」と「並列接続だけのもの」「直列接続と並列接続を組み合わせたもの」のどれかになります。

■ バッテリーの並列接続

並列回路では、電流の経路が分岐して各部品に同じ電圧がかかる。

電池を並列につなぐと、電池に蓄えられる電気の量は倍になります。

言い換えれば、同じ規格のバッテリーを並列接続にすると、『電圧は変化しないで、運用できる時間はバッテリーの数に比例して増えていく』 となります。

バッテリーAとバッテリーBと仮定します。

バッテリーで同じ電圧を保つ場合は、2つのバッテリーを並列で繋ぎます。

バッテリーAのプラスとバッテリーBのプラス、またバッテリーAのマイナスとバッテリーBのマイナスのように同じ極性を繋ぎます。

例:

|

|

| 型番:GH10-S(実用新案登録) LEDパワー:12W 明るさ:1200lm 点灯時間:6時間以上 使用電池:18650型充電池×3本 |

型番:YC30-N バッテリー着脱式 LEDパワー:30W 明るさ:3000lm 点灯時間:5時間以上 使用電池:グッド・グッズ専用電池GH-4400A×2バック |

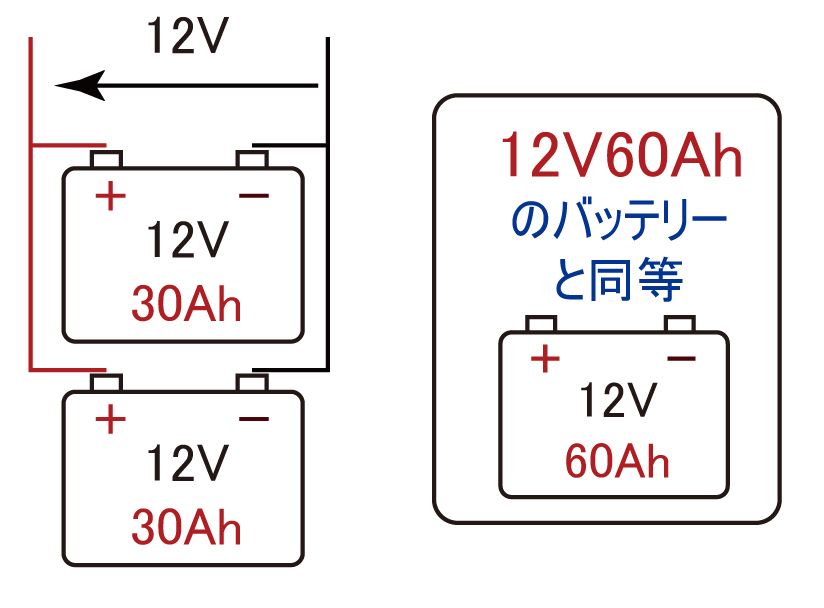

■バッテリーの直列接続

直列回路では、電流の経路が1つであり、同じ電流が各部品を順に流れる。

電池を直列につなぐと、電池に蓄えられる電気の量は変わらないで、電圧は倍になります。

簡単にいえば、同じ規格のバッテリーを直列接続にすると、「運用できる時間は変化しないで、電圧はバッテリーの数に比例して増えていく』 となります。 容量は合計されているのですが、電圧を上げるのに電流を消費するので運用できる時間に変化がないのです。

バッテリーで同じ電流を保ち電圧を上げる場合は、2つのバッテリーを直列で繋ぎます。

バッテリーAのプラスとバッテリーBのマイナスを繋ぎます。バッテリーAのマイナスとバッテリーBのプラスから出る電圧が上がっています。

例:

|

|

| 型番:ED90 明るさ:1800lm 利用電池:18650型充電池×2本 |

型番:TY05 明るさ:550lm グッド・グッズ専用電池 7.4V 2200mAh |

インバーターとは?

インバータ(英語: Inverter)とは、モータの電源周波数を自在に変えることでモータの回転数を制御する電源回路、またはその回路を持つ装置です。逆変換回路(ぎゃくへんかんかいろ)、逆変換装置(ぎゃくへんかんそうち)などとも呼ばれる。制御装置と組み合わせることなどにより、省エネルギー効果をもたらすことも可能なため、利用分野が拡大している。

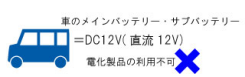

身近に使用している電気には交流電流・直流電流の2種類があります。

交流電流 家庭用コンセントで使用されている電気の種類で、AC100V(交流100V)と呼ばれています。

直流電流 乾電池やバッテリーなどで使用されている電気の種類で、DC12V(直流12V)と呼ばれています。

バッテリーの電気(直流電流:DC12V)のままでは電化製品は使用できません。

インバーターとは、車のサブバッテリーの直流電源(DC12V/DC24V)を家庭用コンセントと同じ交流電源(AC100V)に変換してくれる電圧変換器です。

例:商品品番:SPI002

お車の中や船舶でも市販の家電製品を使うことができます。計画停電時の非常電源や補助電源としても適しています。

インバーター(出力容量)を選ぶポイント

1.使う電気製品の消費電力を確認してくだい。

家電製品の取扱説明書の仕様欄や使用機器のコーションプレートなどの「消費電力」「定格消費電力」「定格入力」「入力容量」「INPUT」などに記載されている数値を確認します。

この数値がインバーターの性能範囲内ならば、その家電製品を利用することが可能だと判断できます。 ただし家電製品(冷蔵庫、テレビ、扇風機など)によっては、一時的に大きな電力を消費するものがあるので注意! 定格消費電力: W

最大消費電力(起動電力など): W

| 家電製品 | インバーター対応消費電力-W |

| OA機器 | パソコン・ビデオカメラ・携帯電話など 定格消費電力(w)の1.3倍のインバーターを選ぶ |

| AV機器 | テレビ・TVゲーム・電子楽器・カラオケなど 定格消費電力(W)の1.3倍のインバーターを選ぶ |

| 加熱調理家電 | 電子レンジ・オープンレンジ・ホットプレートなど 定格消費電力(w)の1.5倍のインバーターを選ぶ |

| コンブレッサー家電 | 冷蔵庫・エアコン・エアジャッキ・ポンプなど起動電流が大きいので 定格消費電力(w)の3倍のインバーターを選ぶ |

| モーター家電 | 扇風機・掃除機・ジューサー・ジェーバーなど 定格消費電力(w)の1.4倍のインバーターを選ぶ |

| 電動工具 | ドリル・研磨器・芝刈り機など 定格消費電力(w)の1.5倍のインバーターを選ぶ |

| 電熱家電 | ドライヤー・炊飯器・電熱器・電気ヒーターなど 定格消費電力(w)の1.3倍のインバーターを選ぶ |

| 照明機器 | 白熱灯・蛍光灯・ハロゲンランプなど 定格消費電力(w)の1.3倍のインバーターを選ぶ |

2.[最大瞬間出力] ※またはサージ電力ともいいます。

一般家電製品を使うことのできる50W~1,000Wのインバーター場合

(サージ電力は、定格出力の約1.5倍程度の80W~1,500W)

モーター駆動系の電動工具や水中ポンプが使える500W~3,000Wのインバーターの場合

(サージ電力は、定格出力の2倍近くあり1,000W~5,000W)

3. 常時通電する消費電力の 1.25倍以上のインバーター容量を探します。

4. 電気製品の種類(テレビ、PC、無線など)

5. 希望とする波形:正弦波、擬似正弦波

利用する電気製品に対して適合する波形がわからない場合は、電気製品のメーカーで確認してください。『この電気製品は、正弦波が必要ですか?擬似波で大丈夫ですか?』と聞くと回答いただけます。回答を得られない場合は、正弦波を選択します。

利用する電気製品が多岐にわたる場合は正弦波を選択します。

例:

純正弦波 DC12V-AC100V インバーター 商品型番:SPI2000 定格入力:DC12V 出力電圧:AC100V 50/60Hz 定格出力:2000W 最大瞬間出力:4000W |

純正弦波 DC12V-AC100V インバーター 商品型番:SPI150 定格入力:DC12V 出力電圧:AC100V 50/ 60Hz 定格出力:1500W 最大瞬間出力:3000W |

突入電流が大きい家電品にご注意

電化製品には必ず「消費電力○○W」と書かれたラベルが貼ってあります。連続使用している場合このラベル以上の電力を消費することはありませんが、スイッチを入れた瞬間はこの限りではありません。記載電力の数倍~10倍程の「突入電流」が発生するものさえあります。

特にモーターやコンプレッサー(冷蔵庫・冷凍庫)を使用している製品、蛍光灯や水銀灯など照明類等が突入電力が多い電化製品の一例です。

例えば最大出力300W(最大電流3A)のDC/ACインバータに消費電力100W(消費電流1A)の小型冷凍庫を接続したような場合。容量的には3倍の余裕がありますので、使用には問題ないように思えますが、小型冷凍庫は電源ON時に数倍~10倍の突入電力(5A~10A)が発生する場合があり(製品により異なります)、容量オーバーで動作しないことがあります。

ご購入の際には使用される家電製品の性質をお調べ頂きまして、容量に余裕のある製品をお求め下さい。

使用できるかどうかご心配の場合はご購入商品と使用されたい家電品のメーカー名・製品名・型式・消費電力等をお知らせ頂ければお調べいたします。但し全ての製品において使用出来る、出来ないが判断できるわけではなく、「おそらく使えるだろう。」「使えない可能性が大きい。」というようなご返事になることもあります。これは、家電メーカーが突入電流のデータを殆どおおやけにしないためで、当社及びメーカーでも100%解決出来ない問題でもあります。

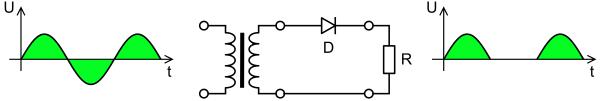

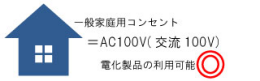

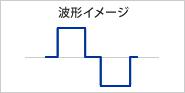

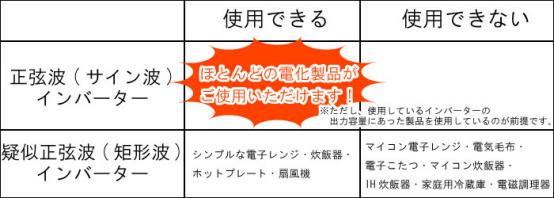

インバーターの出力波形について

正弦波(サイン波)と疑似正弦波(矩形波)があります。

正弦波、サイン波(基本的に用途を選ばない:高価)

擬似正弦波、矩形波(使用できない電気機器がある:安価)

正弦波と矩形波とは?

家庭のAC100V電流波形は図Aのような規則正しい正弦波形です。ほとんどの電気製品で使用可能です。

一方矩形波タイプのインバータでは、一定の絶対値をもつ電圧を作り出す為、どうしても出力波形は図Bのような矩形波になってしまいます。

多くの家庭電化製品は矩形波インバータで使用できますが、精密な周波数を必要とする一部のTV、計測器、電子ポット、医療機器や調光器等の位相制御を利用した機器などは、正弦波インバータでなければ対応できないものもあります。

疑似正弦波は、照明、電子レンジには問題なく使えるが、モーターを使っている電気製品は、回転数が落ちたり、電気毛布のようなマイコンを組んであるものは、コントローラーどおりに作動しないという弱点があります。

使用できる電化製品の一例

なぜヒューズをつけるのか?

安全対策です。

過電流が流れた場合、ヒューズが切れて、過電流が流れることを防ぎます。

インバーターに過電流など、予想以上に負荷がかかると、インバーター損傷の恐れがあります。

インバーターにも保護回路は付いておりますが、ヒューズを付けることにより、 インバーター損傷を未然に防ぐとともに 過電流によって機器が加熱、発火するなどの火災事故を防ぐために用いられます。

(※大きな電流が流れた場合などは完全に機器を守れない場合もあります。)

ワインバーター保護用ヒューズ付ケーブルは従来の商品に比べ、過電流への感知がとてもはやいものになります。

インバーター保護・火災を防ぐためにも、プラスαの安全対策インバーターとバッテリーの間に 保護用ヒューズの取り付けをおすすめします。

インバーターとヒューズ付ケーブルがセットになった インバーター+保護用ヒューズ付ケーブルセットがおススメです。

ヒューズの交換方法

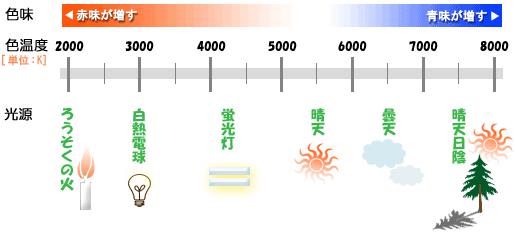

投光器とは?

投光器とは、反射鏡またはレンズを使って,特定方向に強い光が出るように作られた照明器具。

LED投光器とは、光源にLEDを用いた投光装置のこと。複数のLED素子と集光レンズを組合せた構造で、水銀灯やハロゲンランプを用いた投光器と比較して、寿命が圧倒的に長い、低消費電力、紫外線の放出が少ない、電源投入から最大照度が得られるなどの特長がある。さらに、LEDのサイズ自体が小さいため、形状の自由度が高く、薄型化も容易である。

投光器では、照明器具の照射方向(取付け角度)が自由に設定でき、取付け場所も道路・街路照明のように限定されないことが多く、看板照明・倉庫照明をはじめ、サッカー場、野球場、体育館やテニスコートなど各種競技場、建物の外構、景観照明、駐車場、屋外作業場、駅や港湾のヤード、高天井の重機械工場などの照明に使用される。使い方によっては被照射面外への漏れ光が大きく異なるので、適切な光の広がり(配光)を持つものを選定し、適切な位置に設置することが特に重要です。

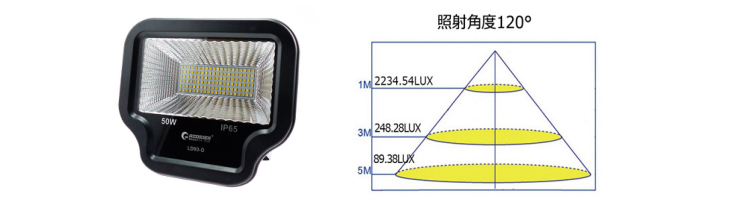

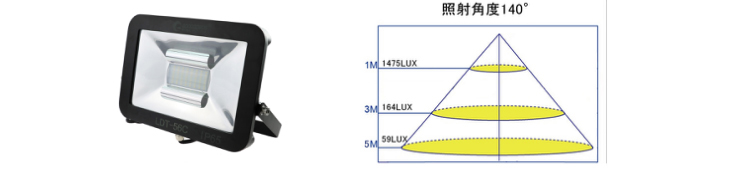

1.照射角度

投光器には、投光器からの光ビームの広がりに応じて、狭角形、中角形、および広角形などの種類がある。照明場所の目的と取り付け高さにより使い分けられる。

①狭角形(ビームの開きが30°未満)は光の出射角度が狭く、効率よく光を取り出し、非常に高い中心光度をもち、集光性を著しく高めることできます。

| 型番 | 消費電力 | 明るさ | 照射角度 |

| LDJ-50H | 50W | 7020lm | 40° |

⓶中角形は狭角形と広角形の中間であり、ビームの開きが30°以上60 °未満である。

③広角形(ビームの開きが60°以上)は出射角度が広く、拡散の明るさを実現。普通の場合、広角形の照射角度約120度ですが、技術の進歩により120度以上の製品も次々に登場した。

| 型番 | 消費電力 | 明るさ | 照射角度 |

| LD93-D | 50W | 5500lm | 120° |

| 型番 | 消費電力 | 明るさ | 照射角度 |

| LTC-56C | 50W | 6100lm | 140° |

| 型番 | 消費電力 | 明るさ | 照射角度 |

| LDT-160 | 100W | 16000lm | 160° |

2.外観

外観から丸形と角形の投光器がある。

|

型番:CO30 消費電力:30W 明るさ:3000lm 照射角度:約130°詳細 |  |

型番:LD-102T 費電力:100W 明るさ:14000lm 照射角度:約120°詳細 |

3.投光器をLED化にする主なメリット?

工場の倉庫やオフィス、体育館、ホールなど空間が広く、多くの光量が必要な場所で幅広く活用されているのは水銀灯。ただし

①水銀灯は消費電力が大きく電気代も非常にかかってしまうランプの代表のようなものだ。水銀灯をLEDに変えることで電気代も約1/3まで削減できる効果がある。

②水銀灯の平均寿命が3,000~12,000時間なのに対して、LED照明は40,000時間で4~10倍ほど高寿命です。

③LED証明はスイッチを入れたら瞬時に明かりがつくので、水銀灯のように明るくなるまでに5~10分ほど待つ必要もありません。

今後2020年には水銀条例で水銀灯も製造・輸入・輸出の規制対象となるため、いずれ流通しなくなるため水銀灯のLED化は検討していく必要があるのではないでしょうか。

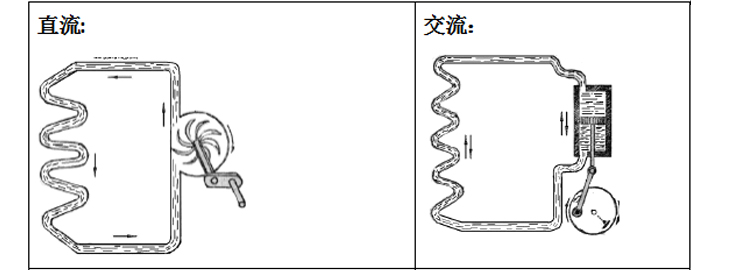

身近に使用している電気には、DC(直流 Direct Current)とAC(交流Alternate Current)がある。壁のコンセントから取れる100Vの電源は、50Hzまたは60Hzの交流電源である。対して、乾電池やバッテリーやACアダプターから得られる電源は直流電源である。

ACとDCの違いを簡単に説明すると、 直流(ちょくりゅう)は:一方向にしか流れず、常に電圧が一定している 交流(こうりゅう)は:電流の流れ方が常に変わる

| 対応製品(一例) | |

|

商品型番:LD27F(角型)・LD27Y(円型)

消費電力:27W 対応電圧:DC12V/24V兼用(直流電圧) |

商品型番:LD-26K

消費電力:20W 対応電圧:AC85V~265V 50/60Hz兼用(交流電圧) |

乾電池やバッテリー ⇒ 直流

直流電源は、常に一定の電圧を維持している電源で、乾電池や蓄電池は使用するほど消耗し電圧が低下していくが、プラス方向の電圧であることは変化しない。交流電源は、一定の周期で電圧のプラスとマイナスが変化する電源となる。

|

商品型番:YC-16T(充電式)

対応電圧:AC充電:AC100V-240V DC充電:DC12/24V 消費電力:16W |

家庭のコンセント ⇒ 交流

家庭内で使用している電気機器は、交流のままで使用できない場合が多く、交流を直流に変換して電源供給しています。 小型の電気機器では100Vが高すぎることもあるため、5~24V程度の低電圧に変換していることもあります。

総括すると

家庭内で使用している電気のほとんどは直流であり、交流で送電される住宅では、直流に変換する際の電力ロスも大きく発生している。しかし、発電所から変電所を経て家庭に届けられる電源は交流となる。

実態から、電力会社の発電所において直流電源を作り、直流のまま家庭に送電すればロスがなくなるためは思いがちであるが、発電所から家庭まで直流で送電する方式は普及していない。電力の送電と、保護の容易さが関係している。

国内の直流送電方式で有名なものには、電気鉄道の電源がある。直流電源はモーター類の動作が良好で、低速・高速時の反応が良いため、電動機の運転がほとんどを占める電気鉄道には最適である。

業務施設や住宅に供給する電力は、電動機の運転に限った使用方法ではなく、電熱、電子機器の駆動など、数多くの用途がある。電力の汎用性が重視されるため、まだまだ交流送電が主流となる。

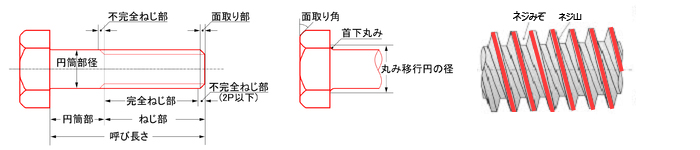

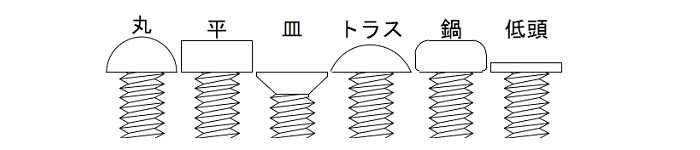

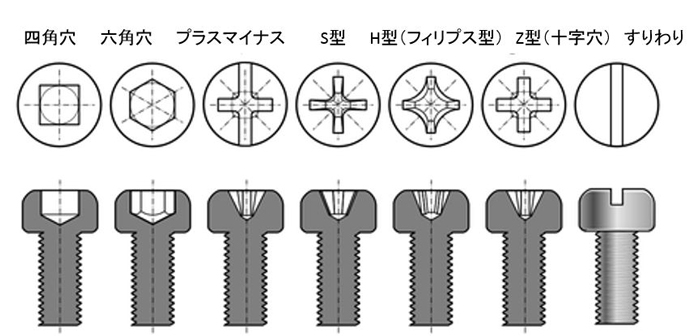

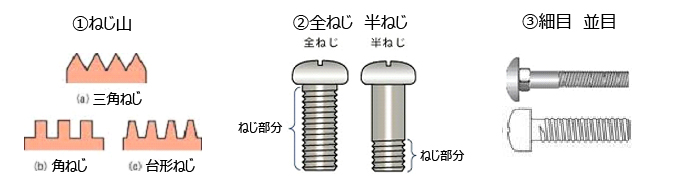

ネジの豆知識

メートルねじ(並目ねじ)JIS B 0205:2001規格/対応ISO

●ねじ山の角度は60°

M91.257.647M101.58.376

| ねじの呼び* | メートル並目ねじの基準寸法 | メートル細目ねじの基準寸法 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ピッチ(P) | めねじ | ピッチ(P) | めねじ | ||||||

| 1欄 | 2欄 | 3欄 | 付属書 | 谷の径D | 内径D1 | 谷の径D | 内径D1 | ||

| おねじ | おねじ | ||||||||

| 外径d | 谷の径d1 | 外径d | 谷の径d1 | ||||||

| M1 | 0.25 | 1 | 0.729 | 0.2 | 1 | 0.783 | |||

| M1.2 |

M1.1 M1.4 |

0.25 0.25 0.3 |

1.1 1.2 1.4 |

0.829 0.929 1.075 |

0.2 0.2 0.2 |

1.1 1.2 1.4 |

0.883 0.983 1.183 |

||

| M1.6 |

M1.8 |

|

M1.7 |

0.35 0.35 0.35 |

1.6 1.7 1.8 |

1.221 1.321 1.421 |

0.2 - 0.2 |

1.6 - 1.8 |

1.383 - 1.583 |

| M2 |

M2.2 |

|

M2.3 |

0.4 0.45 0.4 |

2 2.2 2.3 |

1.567 1.713 1.867 |

0.25 0.25 - |

2 2.2 - |

1.729 1.929 - |

| M2.5 M3 |

|

|

M2.6 |

0.45 0.45 0.5 |

2.5 2.6 3 |

2.013 2.113 2.459 |

0.35 - 0.35 |

2.5 - 3 |

2.121 - 2.621 |

| M4 |

M3.5 M4.5 |

|

|

0.6 0.7 0.75 |

3.5 4 4.5 |

2.85 3.242 3.688 |

0.35 0.5 0.5 |

3.5 4 4.5 |

3.121 3.459 3.959 |

| M5 M6 |

|

M7 |

|

0.8 1 1 |

5 6 7 |

4.134 4.917 5.917 |

0.5 0.75 0.75 |

5 6 7 |

4.459 5.188 6.188 |

| M8 M10 |

|

M9 |

|

1.25 1.25 1.5 |

8 9 10 |

6.647 7.647 8.376 |

1 1 1.25 |

8 9 10 |

6.917 7.917 8.647 |

| M12 |

M14 |

M11 |

|

1.5 1.75 2 |

11 12 14 |

9.376 10.106 11.835 |

1 1.25 1.5 |

11 12 14 |

9.917 10.647 12.376 |

| M16 M20 |

M18 |

|

|

2 2.5 2.5 |

16 18 20 |

13.835 15.294 17.294 |

1.5 1.5 1.5 |

16 18 20 |

14.376 16.376 18.376 |

| M24 |

M22 M27 |

|

|

2.5 3 3 |

22 24 27 |

19.294 20.752 23.752 |

1.5 2 2 |

22 24 27 |

20.376 21.835 24.835 |

| M30 M36 |

M33 |

|

|

3.5 3.5 4 |

30 33 36 |

26.211 29.211 31.67 |

2 2 3 |

30 33 36 |

27.835 30.835 32.752 |

| M42 |

M39 M45 |

|

|

4 4.5 4.5 |

39 42 45 |

34.67 37.129 40.129 |

3 4 4 |

39 42 45 |

35.752 37.67 40.67 |

| M48 M56 |

M52 |

|

|

5 5 5.5 |

48 52 56 |

42.587 46.587 50.046 |

4 4 4 |

48 52 56 |

43.67 47.67 51.67 |

| M64 |

M60 M68 |

|

|

5.5 6 6 |

60 64 68 |

54.046 57.505 61.505 |

4 4 4 |

60 64 68 |

55.67 59.67 63.67 |

単位:mm

注* 1欄を優先的に、必要に応じて2欄、3欄の順に選ぶ。

ねじ全般 各部位の名称

ねじ頭部種類

ねじ穴種類

ねじ部の種類

ねじの種類

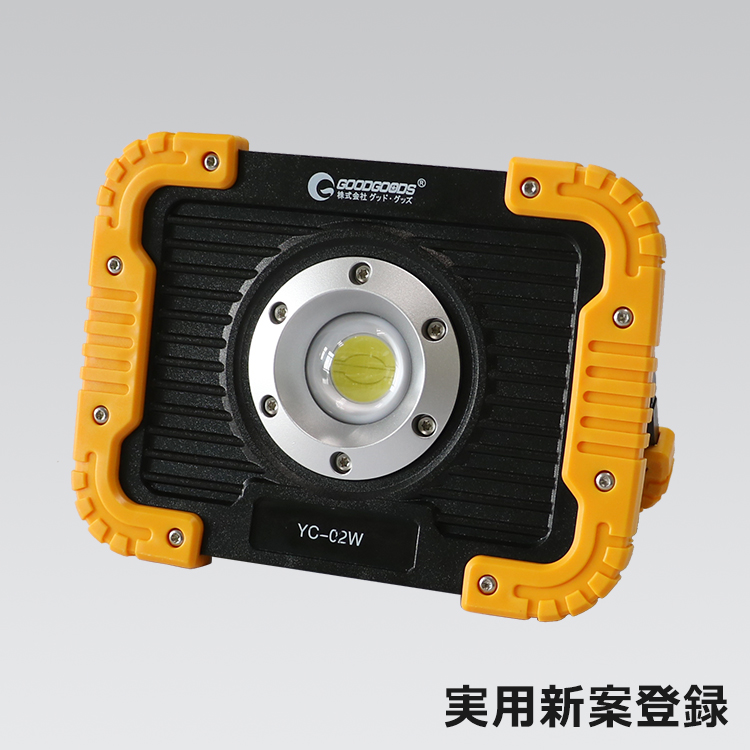

商品充電式ポータブル投光器について

【特徴】

従来品のLED投光器では、ライトの近くにAC電源(コンセント)があることが前提となり、離れた場所での利用時には長いコードが必要となります。

頻繁に場所を移動する必要がある場合、非常に手間がかかり延長コードの使用も限りがあります。

便利なLEDライトを電源の無い屋外では使用も出来ませんでした。

そこで誕生したのが、充電式ポータブル投光器です。

数時間の充電で、持ち手付の軽量ポータブル投光器を自由に持ち運び、必要な時だけパッと点灯。電源の無い倉庫や屋外で大活躍必須です。

充電方式は、通常の家庭用コンセントからの充電の他、シガーソケット充電コネクタも付属されているので、車で移動中に充電できる便利な機能も搭載しています。

今まで屋外では発電機が必要とされた大容量の明るさを、手軽に、自由に、必要な時だけ利用できる便利な商品です。

アウトドア・バーベキューやキャンプの他、緊急時の応急ライトとしても、夜釣りでの照明や暗い倉庫やガレージでもとっても便利!

コンセント増設や発電機の費用や手間も一切不要!

当社販売中の充電式投光器は、大きく3タイプに分かれています。

●バッテリー内蔵式 ●交換可能バッテリー式 ●小型充電式投光器

①バッテリー(リチウム電池)内蔵式

特長:

・バッテリー内蔵式は、通常のLED投光器同様、製品内部に内蔵されているバッテリーに蓄電・放電される商品です。

・集成チップを使用した高照度LEDライトです。

・消費電力は、10W・20W・30W・50W・100Wの5パターンのご用意ございます。

・満充電で約3~5時間の連続点灯が可能です。夜間作業や倉庫作業など短時間のご利用に最適です。

該当商品:【YC10】【YC20】【YC30】【YC50】【YC100】

②蓄電池取替可能のタイプ(簡単着脱バッテリー)

特長:

・最大の特徴は、バッテリー(リチウムイオン電池)の取替えが容易にできるという点です。

従来品では、汎用性の低いバッテリーを内部に内蔵しているため、取り出しや替えバッテリーの購入が難しい物ばかりでしたが、この商品は、汎用性の高い18650型リチウムイオン電池を使用し、バッテリーの交換も購入も容易に出来ます。

・大容量リチウムイオン電池搭載により、満充電時の長時間連続点灯が可能。

搭載された3本の電池は、1本から利用が可能になり、電池切れの場合に他の電池を順に交換・利用することで大幅に点灯時間を延長できます。

・本体底部に強力マグネット搭載タイプは、鉄面に本体の重を支える程の強力な磁石により、使用環境に応じて側面や逆さまにもご利用頂く事が可能です。

両手を使用する事を要する作業では、完全ハンズフリーで快適にご利用いただけます。

強力マグネット付きの対象商品:【YC-16T】【YC-N5】

特長:

・消費電力が低いLED投光器の明るさはそのままに、ボディに使用する材質を変更する事で、軽量・コンパクト化を実現した商品です。

・照射角度は広角・中角・鋭角それぞれ取り揃えています。

・持ち運びが楽なのは勿論、充電式でコンパクトな投光器は設置場所も選びません。

・強力マグネット搭載式の場合、鉄面にしっかり接着し上下左右どちに向けても使用可能で、LEDの明るさと省エネを十分に堪能できます。

・コンパクト充電式投光器にも、【バッテリー交換可能タイプ】の取り扱いが開始しました。従来品の内蔵されたバッテリーではなく、簡単に取り出し交換できるリチウムイオン電池を採用。長時間使用には予備バッテリーの利用で長い時間点灯を要する場合にも最適です。

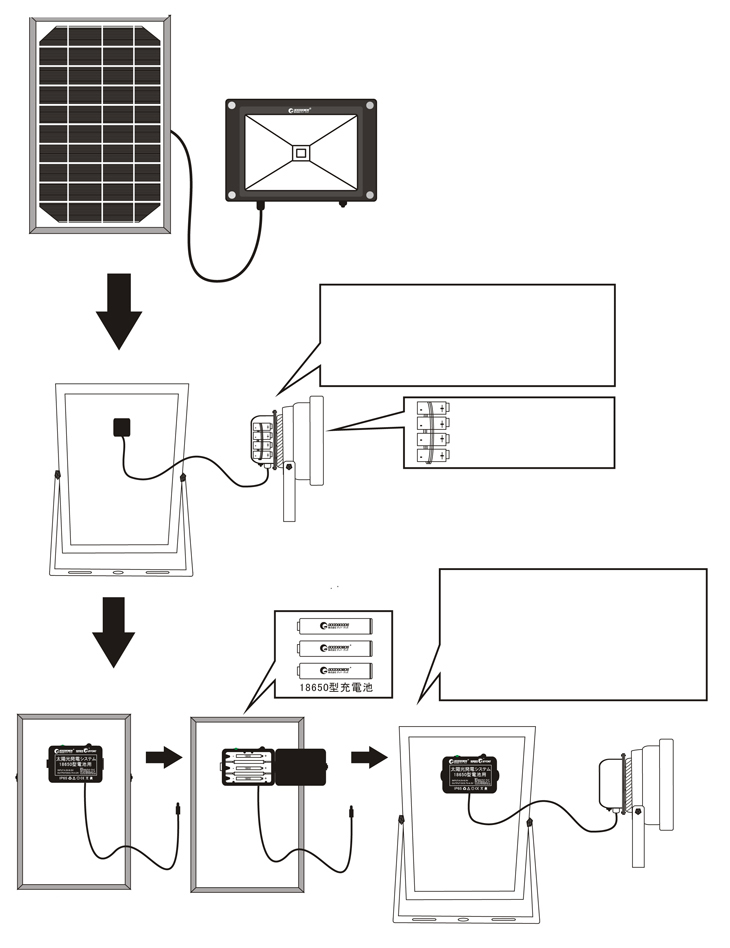

ソーラー発電LED投光器進化発展の軌跡

リチウムイオン電池について

グッド・グッズオリジナルリチウムイオン電池の特徴について

・大容量で便利なリチウムイオン電池ですが、使用方法を誤ると危険な商品です。使用方法にも十分な注意が必要です。

・当社のリチウムイオン電池18650型は、過充電・過放電時に破裂・発火を防ぐための保護機能が搭載されています。

・保護機能搭載により、一般サイズと若干異なります。(約3mm)

詳しくはコチラ⇒【18650】

グッド・グッズオリジナルリチウムイオン電池の適合商品はコチラ!

実用新案技術搭載の商品シリーズ:【GH10-S】【TYH-5】【TYH-09】【TYH-20C】【TYH-25T】

充電式ポータブル投光器シリーズ:【GH36-1】【GH12-2 】

強光・ハイパワーLED懐中電灯:【ED25-S】【ED70】【ED90】【ES95】【TZ32】【TZ51】【T7-D3X】

高輝度・充電式ヘッドライト:【HL66】【HL77】【HL80】【HL90】

Q1:突然充電出来なくなった。充電器の故障ですか?

A)過放電により蓄電できなくなってしまった可能性があります。電池は、不使用時にも自然と放電し容量が減ってしまいます。長時間保管する場合は本体から抜き取って保管して下さい。本体と一体型の場合は、定期的に充電を行い残量がゼロになってしまわない様ご注意ください。

Q2:使用寿命、充電・放電1000回よりも少ない回数で使用できなくなった。

A)リチウムイオン電池は、使用方法により寿命へ大きな影響を与えます。以下をご確認の上最適な方法でご利用ください。

・こまめな充電・放電は劣化を加速します。充電回数は少なめに抑えましょう。

・蓄電量が極めて少ない場合、過放電により充電が出来なくなってしまいます。

・長期間保管する場合は、本体から抜き取って保管して下さい。

・本体と一体型の場合は定期的に充電を行い、過放電状態を避けて下さい。

・ライトが点滅状態になると、残量が少なくなっている可能性があります。使用を中止し、充電を行って下さい。放置すると、過放電状態となってしまいます。

重要な注意事項

※他社製品や異なる電池と一緒に使用しないでください。

※高温多湿を避けてご利用ください。

※水がかかると大変危険です。ご利用を注視して下さい。

※万が一に備え、目の届く場所で充電を行-って下さい。

※本体や充電器が通常以上に発熱した場合ご利用を中止して下さい。

※お子様には大変危険です。届く場所へ保管しない様ご注意ください。

※外観にキズ・劣化・錆などがある場合危険です。ご利用を中止して下さい。

※必ず専用充電器をご利用ください。異なる電圧・電流での充電は爆発の恐れもあります。

※長期間使用しない場合は、過放電を防ぐため数か月に一度充電を行い、検査を行って下さい。定期的な確認が出来ない場合は各自治体指定の方法により処分を行う事をお勧めします。

純正波 インバーターについて

Q2:1000w・1500w・2000w・それぞれの-待機電力は何ワットでしょうか。

A)待機電力 1000w⇒8w 1500w⇒8-10w以下 2000w⇒12w

Q3;付属されている配線はどんな規格ですか?

A)コード長:50cm 90Ah対応(10㎟/9SQ)となります。

Q4:付属されているヒューズは何Aでしょうか。

A)1000w⇒30A 1500w⇒30A 2000w⇒40Aとなります。

Q5:インバーターの変換効率は?

A)1000w⇒約92%

Q6:インバーターが無負荷の場合で流れる電流は何A?

A)1000w⇒約0.6A 1500w⇒約0.8A 2000w⇒約1A

Q7インバーターの歪率は?

A)3%以下

Q8;インバーターに家電製品を繋げていない状態で入力側にバッテリーを繋げると、一瞬火花が散りました。

不良品ですか?

A:いいえ。入力側のプラス端子にフィルタ電解コンデンサーが装着されており、配線を繋げると電流が流れ火花が発生します。

Q9:パワーセーブ復帰時間はどのぐらいでしょうか。

A)約10秒です

Q10:冷却ファンは何度ぐらいで稼働しますか?

A)内部温度が、約45度に達した場合、冷却ファンが自動的に稼働します。

Q11:「ジージー」という音が聞こえて、緑色ランプが高速点滅状態になり、電化製品への出力が不安定。

A)入力側(バッテリー)の電圧が低い為、電流が不安定な状況です。バッテリーの充電や交換を行って下さい。

Q12:警告音とともに赤ランプが点灯し、電源が勝手に切れてしまった。その後、説明書に沿って電源をOFF。10後再度スイッチをいれましたが稼働しません。

A)出力側(電化製品)出力が大きすぎた為、入力側(バッテリー)の容量が足りず過電圧保護装置が起動し、電源を強制的に切った状態です。バッテリーの容量あるいは、電化製品の出力を確認の上再度お試しください。

Q13:付属されているヒューズは入力側(バッテリー)に使用するものですか?

A:はい、入力側に使用するものです。

Q14:50HZ・60HZの表示がありますので関東地域に在住しているがどっちに合わせればいいでしょうか。

A:周波数は利用地域ではなく、ご利用の電化製品の対応する周波数HZに合わせて下さい。

家電製品を繋げても、インバーターが作動しません。

【重要確認事項】

①警告音なしで赤のランプが点灯する場合

→入力側バッテリーの電圧は過高圧状態の可能性があります。

当社インバーター(2000W/1500W/1000W共通)の入力電圧は、10~15.5Vとなります。ご使用のバッテリー電圧をお確かめください。

②【ピピ】という警告音と赤ランプが点灯している。

→バッテリーの入力電圧が低い可能性があります。

当社インバーター(2000W/1500W/1000W共通)の入力電圧は、10~15.5Vとなります。ご使用のバッテリー電圧をお確かめください。

→接続するバッテリー容量によって、ご使用ケーブル(コード)は電流容量の大きい物が必要となる可能性があります。

③付属の配線コードをご使用ください。

市販品をご利用の場合、90Ah対応(10㎟/9SQ)のコードをご利用ください。

④ご利用のバッテリーの容量は、家電製品の出力に対応可能かご確認下さい。

例)インバーター:1000W・効率92%・待機電力:8W/ドライヤー:500W/バッテリー:12V・50Ah

(500W+8W)÷0.92=約552W必要です。

552W÷12V=約46Ah必要となります。

バッテリー上がりになるのが、全容量の50%の場合・50Ah÷2の25Ahで使用できない状態となります。

⑤警告音と共に赤ランプが点滅している。

→入力側に当たるバッテリーを原因とする可能性は低く、出力側に当たる使用電化製品の出力オーバー の可能性があります。

使用する電化製品の【最大出力】あるいは【瞬間出力】は、インバーターの瞬間最大出力(1000Wインバーターであれば2000W)の範囲内である必要があります。

家電製品によって最大出力は、通常出力の3倍以上となる可能性が高く、一部商品(冷蔵庫や電子レンジなど)には、7倍以上の電力を必要とする場合があります。

ご使用の電化製品の取扱説明書等により最大出力をお確かめ頂きます様お願い致します。

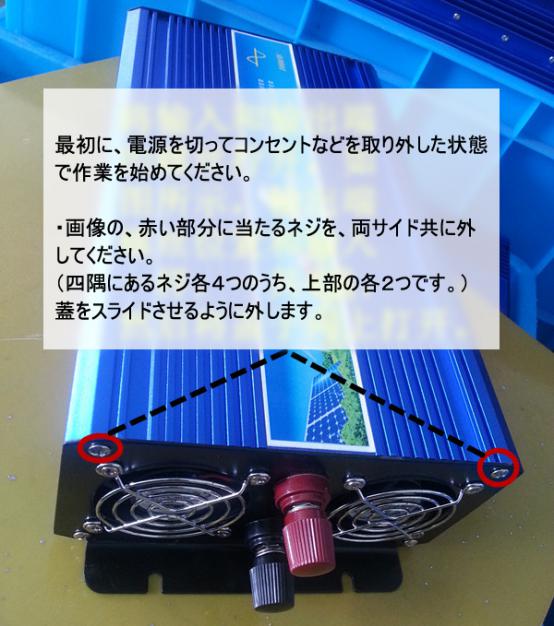

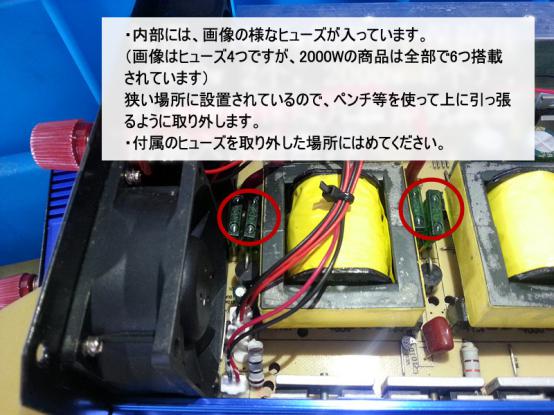

⑥警告音も無く、ランプも点灯しない

→入力側のヒューズがとんでしまった可能性があります。電源をOFFにし、コンセントを抜いた状態で、インバーター側面の四隅のネジを外し、蓋を開けて下さい。付属のヒューズと交換してご利用ください。

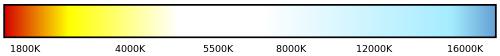

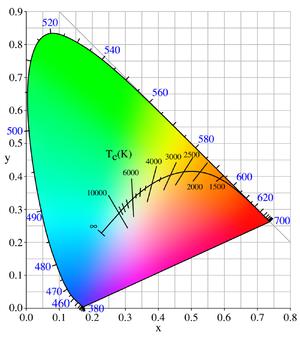

色温度とは

色温度とは、光源が発する光の色を定量的な数値で表現する尺度で、単位はケルビン(K)です。黒体を加熱した際に放つ光の色に基づき、赤み→白→青白という順で温度と色が変わります。

たとえば朝日や夕日の色温度は約2000K、太陽光は5000〜6000K、高原の正午の太陽光は約6500Kとされます。色温度が高いほど、青みがかった白に見えます。

色温度の種類とLED製品例

| 電球色 | 昼白色 | RGB |

型番:CO30 電球色(3500K) |

型番:LD-4T 昼光色(6000K) |

型番:LD106 16色 |

逆色温度とは

人間の視覚は色温度の値と比例しないため、「逆色温度」が用いられることがあります。これはK(ケルビン)の逆数を100万倍したミレッド(M)またはメガ毎ケルビン(MK⁻¹)で表します。

蛍光灯・LEDの色温度分類

一般的な室内照明の色温度は以下の通りです:

- 電球色:約3000K(333MK⁻¹)

- 温白色:約3500K(286MK⁻¹)

- 白色:約4200K(238MK⁻¹)

- 昼白色:約5000K(200MK⁻¹)

- 昼光色:約6500K(154MK⁻¹)

LED照明もこれらに準じており、色の差が人間の感覚に自然に感じられるように設計されています。

| 現象 | 考えられる原因 | 処置 |

|---|---|---|

| 電源スイッチがOFFになってい | スイッチをONの状態にする | |

| 点灯しない周囲が暗いのに感知範囲に人がいても点灯しない | バッテリーが電力不足になっている。 | スイッチをOFFにしているままで、ライトをパネルに繋げっている状態で充電を行う。 |

| 感知範囲の設定が適切ではない | 感知範囲を調節する。 | |

| センサー感知範囲内であまり動かず人が居る。 | センサー感知範囲内の温度変化が無い為点灯しません。 | |

| センサー部が汚れている。蒸気や雨などの水滴がついている。 | 探知部を柔らかい布で傷がつかないように拭き取る。 | |

| 寒冷地などで温度を感知できない程衣服を重ね着している。 | 本センサーは人の動きによる温度変化を感知する為、左記の場合探知しにくい場合がある。 | |

| 雨の日に傘で顔や手が隠れている。 | ||

| 外気温が35℃以上ある。 | ||

| 点灯ツマミを太陽マークと月マークの間に設定されている | 点灯つまみ「LUX」を月/太陽どちらからに合せる。 | |

| 探知部に他の照明器具などの光が入っている。 | 点灯つまみを「太陽マーク」に合わせる。 | |

| 光の弱いライトが点灯したままになる。 | バッテリー残量不足状態です。充電には、点灯つまみを【月マーク】に合わせる必要があります。 | 太陽マークの場合充電できません。 |

| 消灯しない | 探知範囲に人がいる | 探知範囲外に移動する。 |

| 昼(周囲が明るい)のに点灯する | 点灯ツマミを太陽マークに合せている。 | 点灯ツマミを月マークにあわせる。 |

| 探知範囲に人がいないのに点灯する | 感知範囲内に誤動作源がある (例)・他の照明器具・エアコンの室外機 ・犬や猫などが動いている ・風などではよく揺れるもの(看板・植物など) ・車の熱やヘッドライトなど | 感知距離を狭めて適切な範囲に設定して下さい。センサーの向きを調整して下さい。 |

| 探知範囲の外側近くに道路があり、自動車や人の動きを探知している。 | ||

| 時間つまみが最短5秒側に設定 | 時間つまみを調節する。 | |

| 探知範囲に人がいるのに消灯する | されている | |

| 探知範囲内で人が静止している。 | 本センサーは静止している人は通常感知できません。 | |

| 探知距離が短い (周囲が暗いのに) | センサーが汚れている | 探知部(センサー)を柔らかい布で傷がつかないように拭き取る。 |

| 近くに光源がある | 他の照明の電源をきる。 |

Q 3-5 感知範囲に人が居るのに消えるのはなぜ?

センサー部位を上にして設置した場合、センサーに感知されにくい場合があります。通常、センサー部位は下にして設置して下さい。

感知範囲内に人が居ても、設定時間以上あまり動かない場合温度の変化を感知でき無い為、自動で消灯します。(センサーにかなり近い場所にいる場合は消灯しない場合もあります。

Q 3-4 同じ設置条件によってセンサーの反応に違いがありますか?

はい、あります。

日中点灯モード(太陽マーク)は、夜間点灯モード(月マーク)よりセンサー反応が過敏です。

センサーと人物との距離が同一であっても、夜間/日中モードの違いにより感知には差が出るため、モードにより感知距離を設定して下さい。

センサーの性質上ご理解の程お願い致します。

Q 3-3 ソーラパネルをどこに設置すればいいでしょうか。

フル充電まで大体何時間がかかりますか?

長時間日が当たる場所に設置して下さい。 おおよそ24時間ほどで満充電になります。(天候や製品により異なります。

Q 3-2 センサーの反応にばらつきがある気がする。

人感センサーは熱量の変化を検知するため、コートなどを着込む冬や傘などで肌が隠れている場合などは、反応がにぶる場合があります。

Q 3-1 人間以外にも反応するの?

はい。反応します。人感センサーは熱量の変化を検知するため、動物や自動車などにも反応します。

また、風で揺れる看板や木に反応する場合もあります。

光センサー(明暗センサー)付LEDについて

Q:明暗センサーの仕組みは?

A)光を感知して、ライトを自動で点灯・消灯します。

Q:同一商品なのに、夜間点灯する時間が異なるのはどうして?

A)商品にはある程度の個体差があります。また、環境の明るさ(他の光が当たっている環境など)によって異なります。

Q:ライトの周囲が真っ暗なのに点灯しないのはどうして?

A)光センサーは、商品によってライト本体あるいは、ソーラーパネルのどちらかに搭載されています。センサー搭載部を暗くする必要があります。

Q:設置場所に他のライトが当たってしまい誤作動を起こしてしまいます。

A)センサーに光が当たる方向を木枠やパネルなどで光を遮断する事で改善する場合がありますが、動作を保証するものではございません。ご了承ください。

Q:設置条件は一緒なのに点灯しない物があります。

A)ライトが点灯すると、その光を受けた他のソーラーライトが点灯しない場合があります。

夜間(暗所)自動点灯のソーラーライトは、光が光センサーに当たらないように工夫して設定して下さい。※センサーは、商品によってライト部・パネル部いずれかに内蔵されています。

LEDの色温度について知りたい

・LEDの発光色は、単位K(ケルビン)を用いて表し、数値が低いほど暖色系。数値が高ければ寒色系の色味を表します。(3000~65000Kが一般的)。

・発光色によって最適な環境があります。

【電球色】温かみのあるオレンジ系の色は、リラックスや安眠に最適で、寝室やリビングに。また、料理を美味しそうに見せる為ダイニングにも最適です。

【昼白色】微妙な色の違いも見えやすい昼白色は、美術品や衣装の色味を見るのに適しています。また、集中力を高めやすく、書斎や学習部屋に最適です。

Q昼白色の方が明るいの?

A)同じLm数(明るさ)の場合、色温度によって明るさに違いはありませんが、感じ方が異なります。

LEDの寿命について

①長寿命のはずがすぐ切れてしまった。どうして?

A)熱に弱いLEDは、環境によって寿命を大きく下回ることがあります。

②長く使用するにはどうしたらいい?

A)熱のこもる閉所や高温多湿となる場所、10時間以上の連続使用は避けて下さい。

③最初より暗くなった気がする。

A)LED照明は、劣化や寿命により徐々に暗くなる性質があります。

④連続使用時間は短いのにすぐ切れてしまった。

A)熱に弱いLEDは、場所により専用のLEDを使用する必要があります。

【密閉器具対応】【断熱材施工器具対応】のLEDを使用する場所には注意して下さい。

⑤LED照明を使用する適性の環境温度は?

A)環境温度30度以下が最適です。

高温多湿となる場所には適しません。換気を行ってください。

Q 3-1 人間以外にも反応するの?

はい。反応します。人感センサーは熱量の変化を検知するため、動物や自動車などにも反応します。

また、風で揺れる看板や木に反応する場合もあります。

Q 3-2 センサーの反応にばらつきがある気がする。

人感センサーは熱量の変化を検知するため、コートなどを着込む冬や傘などで肌が隠れている場合などは、反応がにぶる場合があります。

Q 3-3 ソーラパネルをどこに設置すればいいでしょうか。

フル充電まで大体何時間がかかりますか?

長時間日が当たる場所に設置して下さい。 おおよそ24時間ほどで満充電になります。(天候や製品により異なります。

Q 3-4 同じ設置条件によってセンサーの反応に違いがありますか?

はい、あります。

日中点灯モード(太陽マーク)は、夜間点灯モード(月マーク)よりセンサー反応が過敏です。

センサーと人物との距離が同一であっても、夜間/日中モードの違いにより感知には差が出るため、モードにより感知距離を設定して下さい。

センサーの性質上ご理解の程お願い致します。

Q 3-5 感知範囲に人が居るのに消えるのはなぜ?

センサー部位を上にして設置した場合、センサーに感知されにくい場合があります。通常、センサー部位は下にして設置して下さい。

感知範囲内に人が居ても、設定時間以上あまり動かない場合温度の変化を感知でき無い為、自動で消灯します。(センサーにかなり近い場所にいる場合は消灯しない場合もあります。

| 現象 | 考えられる原因 | 処置 |

|---|---|---|

| 電源スイッチがOFFになってい | スイッチをONの状態にする | |

| 点灯しない周囲が暗いのに感知範囲に人がいても点灯しない | バッテリーが電力不足になっている。 | スイッチをOFFにしているままで、ライトをパネルに繋げっている状態で充電を行う。 |

| 感知範囲の設定が適切ではない | 感知範囲を調節する。 | |

| センサー感知範囲内であまり動かず人が居る。 | センサー感知範囲内の温度変化が無い為点灯しません。 | |

| センサー部が汚れている。蒸気や雨などの水滴がついている。 | 探知部を柔らかい布で傷がつかないように拭き取る。 | |

| 寒冷地などで温度を感知できない程衣服を重ね着している。 | 本センサーは人の動きによる温度変化を感知する為、左記の場合探知しにくい場合がある。 | |

| 雨の日に傘で顔や手が隠れている。 | ||

| 外気温が35℃以上ある。 | ||

| 点灯ツマミを太陽マークと月マークの間に設定されている | 点灯つまみ「LUX」を月/太陽どちらからに合せる。 | |

| 探知部に他の照明器具などの光が入っている。 | 点灯つまみを「太陽マーク」に合わせる。 | |

| 光の弱いライトが点灯したままになる。 | バッテリー残量不足状態です。充電には、点灯つまみを【月マーク】に合わせる必要があります。 | 太陽マークの場合充電できません。 |

| 消灯しない | 探知範囲に人がいる | 探知範囲外に移動する。 |

| 昼(周囲が明るい)のに点灯する | 点灯ツマミを太陽マークに合せている。 | 点灯ツマミを月マークにあわせる。 |

| 探知範囲に人がいないのに点灯する | 感知範囲内に誤動作源がある (例)・他の照明器具・エアコンの室外機 ・犬や猫などが動いている ・風などではよく揺れるもの(看板・植物など) ・車の熱やヘッドライトなど | 感知距離を狭めて適切な範囲に設定して下さい。センサーの向きを調整して下さい。 |

| 探知範囲の外側近くに道路があり、自動車や人の動きを探知している。 | ||

| 時間つまみが最短5秒側に設定 | 時間つまみを調節する。 | |

| 探知範囲に人がいるのに消灯する | されている | |

| 探知範囲内で人が静止している。 | 本センサーは静止している人は通常感知できません。 | |

| 探知距離が短い (周囲が暗いのに) | センサーが汚れている | 探知部(センサー)を柔らかい布で傷がつかないように拭き取る。 |

| 近くに光源がある | 他の照明の電源をきる。 |

Q 2-2 LED投光器を使用する環境温度はどれぐらいが適正?

一般的に、メーカーの動作保証温度は-20~+50℃程度となっており、温度上限に近づくと輝度が下がり、これを超えると破損します。 LED照明本体が発する熱を放熱し、LED照明の寿命を4万時間以上維持するためには、LED素子の発光部温度を50℃以下に保つ必要があるといわれています。 その為、外部の使用環境温度は―20度~40度以内を推奨しております。 一部、適正環境温度が高めの商品もございます。詳しくは【放熱UP版の新型LED投光器】の仕様をご確認下さい。

Q 2-3 LED照明器具は虫への侵入対策はされているのですか?

虫の侵入対策はされておりませんが、LEDは虫の好む紫外線放射がほとんどありません。

Q 2-4 LED照明器具はどのような場所で使えば効果的ですか?

LEDの特徴として長寿命・省エネであることがまず挙げられます。 その為、頻繁な工事がしにくい高所への取り付け【看板灯・外灯・工場等の照明など】として人気があります。 また、省エネという利点を生かすべく、オフィスや病院・コンビニ・スーパーなど大きな施設への導入で経費削減としても注文されています。 紫外線を含まない光線であることから、絵画等への紫外線劣化を防ぐ為美術館への導入。目に見えないチラツキが無く目の負担が少ない点で、学校や子供部屋などへも最適です。その他、各場面お勧めのLED照明のご提案には【製品情報】をご覧ください。

Q 2-5 購入直後のLED が点かない場合は何を確認すればいいでしょうか。

プラグの挿しこみをご確認下さい。

Q 2-6 昼白色を買ってけど、他社の昼白色と色が違うのはどうして?

色温度という名前で区別されるLED照明の色には、もともと基準に幅があります。その為、商品毎やメーカーによって同じ【昼白色】だとしても、違いが出てしまうのです。

Q 2-7 色が変わるLED投光器はありますか?

当社では、リモコン操作で16色に変化する商品【商品番号:LD106】があります。 詳しくは【LD106】をクリックしてください。

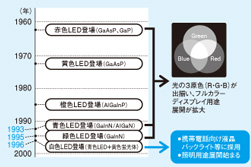

LEDの歴史

遡る事100年以上・・・・そんな途方もない昔から「LEDの起源」ともいえる半導体による発光現象の研究が始まりました。 それが、19世紀の始まりの事です。

しかし一旦はこの研究も忘れられてしまいます。

その後、1920年代に入って再び研究が進み初めてのLEDが発表されます。

更に1962年には、赤色発光ダイオードが発明され、初めて「可視波長領域のLED」が工業的に製造される。

続けて、1971年には 緑色、橙色、黄色のLEDが製造され、性能と効率も改善されました。

そして1993年ににほんで開発された【青色LED】により、光の三原色である【赤・青・緑】がそろい、フルカラーを発行可能になります。

それにより、広く一般家庭への普及が加速し始めました。

LEDとは

LEDとは、Light Emitting Diode(ライト・エミッティング・ダイオード)は、日本語では発光ダイオードと訳されます。

LEDは、発光のための物質と入出力のための電極を透明な樹脂で覆った光源です。発光部には半導体(電気を通す導体と、通さない絶縁体の間に位置するもの)が使われており、電気の(+)が動くp型半導体と(-)が動くn型半導体を合わせて通電することで(+)と(-)が衝突し接合面が発光します。

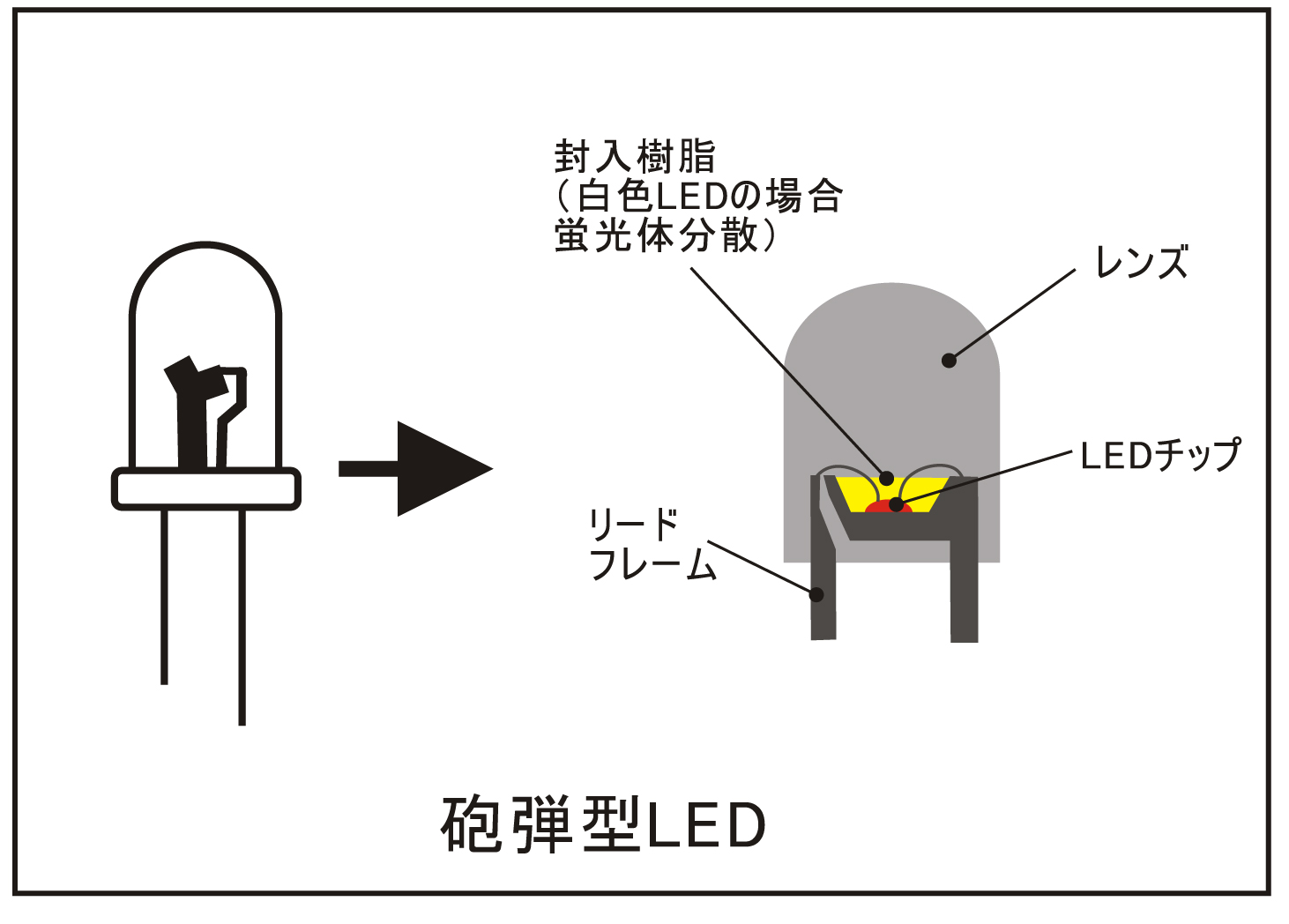

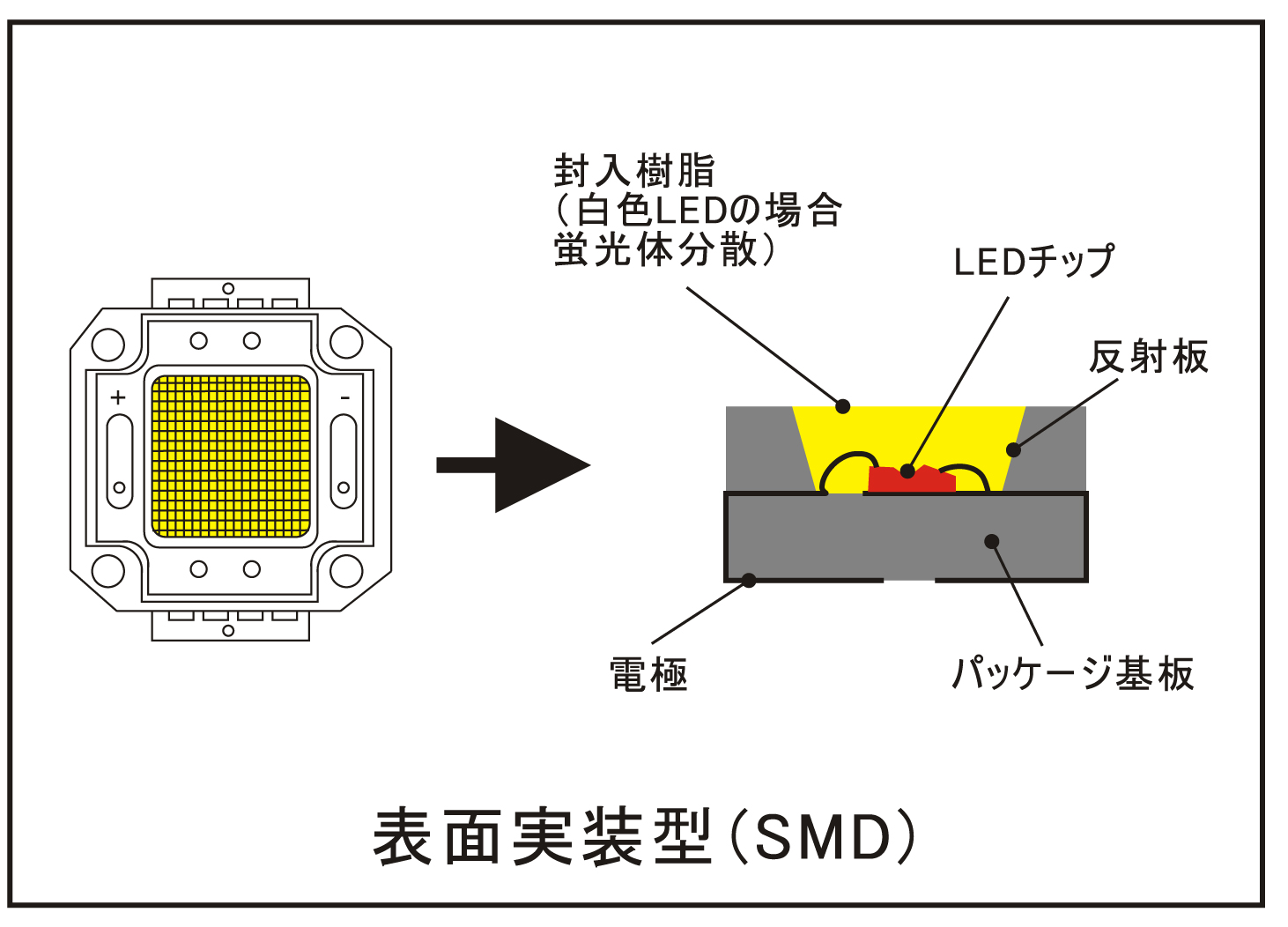

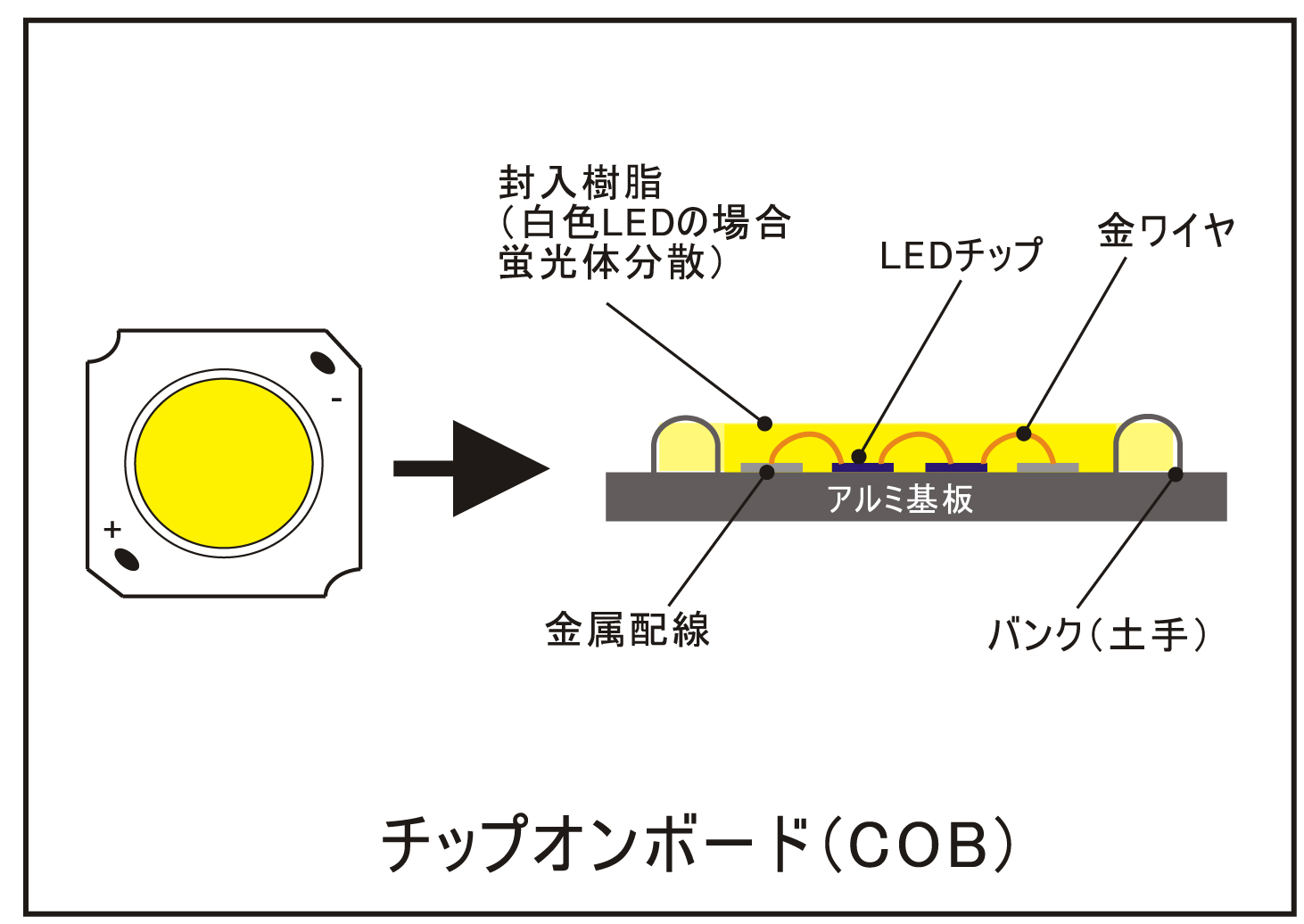

また、LEDの形状には、LEDには、大きく分類して砲弾型と表面実装型があります。

砲弾型LED

リードフレームとLEDチップを一体化したタイプです。周囲は、エポキシ樹脂で固められています。光を効率よく取り出すために空気とLEDチップ間に屈折率を有しています。

LED照明は、複数の表面実装型LEDが基板上に配置されて構成されています。ただし、複雑なパーツ構成ではなく、これらを取り巻くボディ、光誘導部のシンプルな構成で組み立てられています。 LED単体の背面には並列回路とともにアルミ板が付いており、発光時に発生する背面の熱に対しては放熱グリスを経由してボディ一体型の放熱板で放熱します。

LED照明は、外部からの衝撃に強いパーツが使われています。発光光源は、赤外線の放出が少ないため、実際に手を近づけてみてもやんわりと暖かい程度です。照射面の温度上昇が少ないことから、室内空調における冷却効率が向上し、照明のエネルギー消費だけでなく空調コストの節減も実現します。

.jpg)